Pour ce numéro de la revue Sources sur les savoirs environnementaux et naturalistes en Afrique, nous avons voulu donner une place particulière à la collaboration entre chercheur·es en sciences sociales et artistes. En effet, si ces échanges fleurissent et se multiplient (Roussel et Guitard 2021), un questionnement demeure sur le statut et la légitimité des langages artistiques dans nos disciplines. Largement pensé dans les sciences sociales comme objet d’illustration et moyen de restitution ou de dissémination des résultats de la recherche, le dessin est aussi un réel outil d’investigation, un dispositif d’analyse, une source pour la réflexion et pour la production des connaissances, notamment dans les études sur la culture matérielle, l’architecture ou les relations à la nature justement. Au fil du temps, ces objets graphiques peuvent aussi devenir des archives qui témoignent des transformations environnementales et paysagères, mais également des changements dans les manières de voir et de penser la nature en Afrique.

Aujourd’hui, de plus en plus de chercheur·e·s en sciences sociales revendiquent l’usage du dessin comme outil de l’enquête de terrain (pour renouveler l’observation et nouer de nouveaux modes d’interaction avec leurs interlocuteur·rice·s notamment) et comme instrument d’analyse (pour sa valeur heuristique et le brouillage qu’il permet entre cadres artistique et scientifique), dépassant ainsi sa seule valeur illustrative ou pédagogique. C’est à ce titre que nous présentons ici un entretien avec Céline Lesourd, Nicolas Deleau, Émilie Guitard, Élodie et Delphine Chevalme.

Réalisé à distance depuis Khartoum et entre Marseille, Montreuil et Saint-Denis, cet entretien, conduit par Luisa Arango, naît de la découverte et de l’intérêt intellectuel et esthétique que suscitent les travaux collaboratifs de Céline Lesourd et Nicolas Deleau et d’Émilie Guitard et Élodie et Delphine Chevalme. Il met en conversation des chercheur·e·s et des artistes qui se rencontrent pour la première fois et qui, ce faisant, se découvrent des questionnements et des désirs communs.

Cet entretien collectif propose de réfléchir aux modalités des collaborations entre chercheur·e·s et artistes, voire de formaliser des protocoles de travail entre ces pratiques. On s’y questionne sur les différences entre une pratique individuelle et une pratique collective du terrain anthropologique, et sur leurs intérêts et leurs limites respectives. On réfléchit aussi au besoin impérieux de communiquer les résultats des recherches autrement et pour d’autres publics, au-delà de la seule sphère académique.

En mettant à l’honneur des productions hybrides, cette conversation aborde aussi des questions diverses : la place de la photographie dans les explorations des un·e·s et des autres et les relations de celle-ci avec le dessin, ou encore les liens entre dessin et écrit ; la capacité (ou l’incapacité) de l’écriture scientifique à restituer certaines dimensions des contextes étudiés et des objets de recherche, ou encore la possibilité qu’offrent les arts plastiques pour expliquer les démarches de recherche à aux interlocuteur·trice·s des chercheur·e·s sur le terrain. Artistes et chercheur·e·s évoquent enfin comment le recours au dessin dans leur travail a pu rendre plus saillants certains enjeux en termes de carrière et de reconnaissance.

En toile de fond, on retrouve ainsi la question de l’objectivité des sciences sociales et de la validité des sujets étudiés, des méthodes mises en œuvre et des langages-outils que l’on choisit d’employer. La conversation glisse souvent à la fois vers le plaisir que l’on éprouve à faire nos recherches et à partager nos résultats, et vers la place de la beauté et de l’émotion dans nos analyses. Ces réflexions ne sont pas tout à fait nouvelles, mais ne semblent pas avoir été abordées de front par les générations précédentes des chercheur·es en sciences sociales ayant pu mobiliser le dessin. Multiplier les expériences, les échanges et les écrits en la matière permettra progressivement de donner plus de légitimité à ces travaux hybrides, à la fois dans le milieu académique et au-dehors. C’était bien l’objectif de ces échanges riches et passionnés, qui offrent quelques pistes de réflexion ; pistes qui, nous l’espérons, pourront être suivies et développées par d’autres.

Les intervenants

Céline Lesourd est anthropologue, chargée de recherche CNRS au Centre Norbert Elias à Marseille. Elle a travaillé en Mauritanie sur les femmes commerçantes et sur les élites politiques et économiques. En Éthiopie, elle a mené des enquêtes sur la production, la circulation et la consommation du khat (Catha edulis), une plante dont les feuilles sont mâchées pour leurs propriétés stimulantes. Elle a écrit l’ouvrage Puissance Khat, Vie politique d’une plante stimulante, paru aux Presses universitaires de France en 2019.

Nicolas Deleau est écrivain et illustrateur. Il enseigne la littérature et la langue françaises à l’étranger, et expérimente la collision des champs graphique, littéraire et universitaire. Il est l’auteur des romans Les Rois d’Ailleurs (Rivages, 2012) et Des Rêves à Tenir (Grasset, 2020).

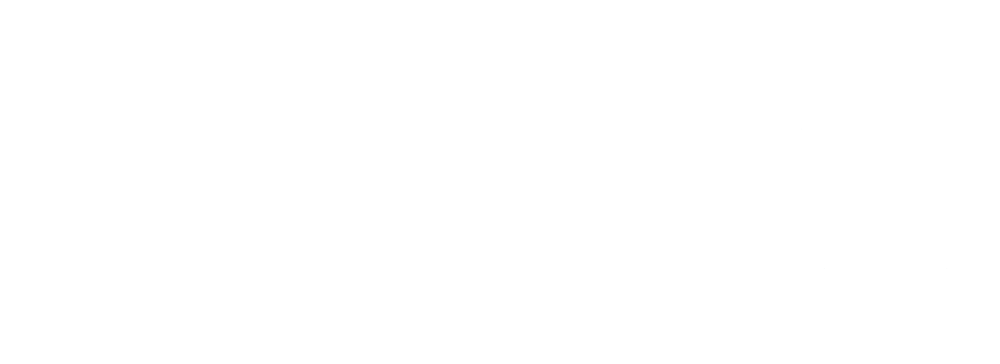

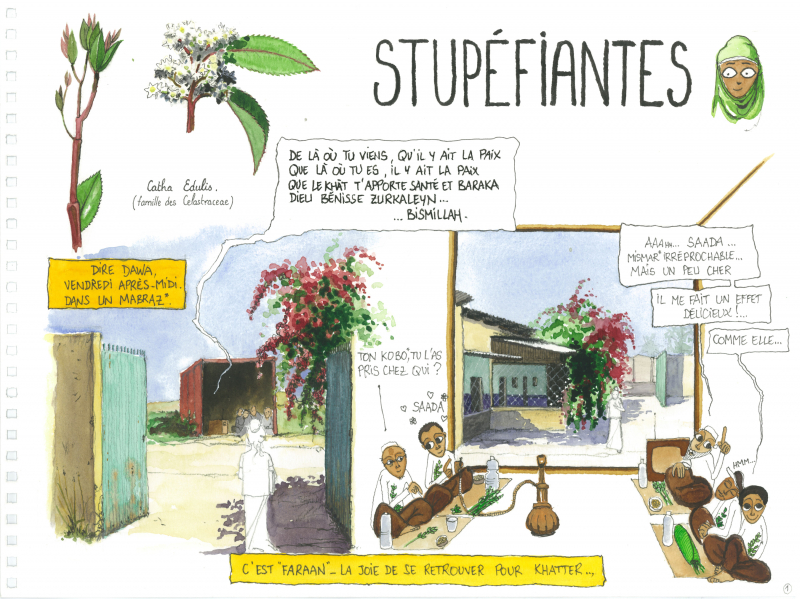

Ensemble, Céline Lesourd et Nicolas Deleau ont créé « Stupéfiantes », un récit illustré (douze planches et deux à l’aquarelle) d’une enquête de terrain anthropologique sur la circulation du khat dans le monde en portant une attention particulière au rôle des femmes dans ce commerce. Il est paru dans la revue de bandes dessinées réunionnaise Le cri du Margouillat (n° 34, 2020). Plusieurs planches sont reproduites dans cet entretien.

Figure 1 : « Stupéfiantes », planche 3 : la trajectoire d’une commerçante

Dessin : Nicolas Deleau. In Lesourd et Deleau (2020).

Figure 2 : « Stupéfiantes », planche 5 : contrebandière à bord des trains

Dessin : Nicolas Deleau. In ibid.

Émilie Guitard est anthropologue, chargée de recherche CNRS au laboratoire Prodig à Aubervilliers. Elle s’intéresse aux rapports à la nature en ville dans plusieurs contextes africains subsahariens. Elle a travaillé sur la gestion des déchets au Cameroun dans une perspective politique, puis au Zimbabwe sur la perception des changements environnementaux sous l’angle de la biodiversité, et enfin au Nigeria, au sein de l’IFRA-Nigeria, où elle a développé des recherches sur les savoirs sur et les rapports aux arbres du centre historique d’Ibadan. Ses recherches s’inscrivent depuis 2021 dans le programme comparatif ANR INFRAPATRI1, portant sur les savoirs et les attachements au végétal urbain, appréhendés comme un infra-patrimoine, à Porto-Novo au Bénin, Yaoundé au Cameroun, Ibadan au Nigeria et Dakar au Sénégal. Ce programme fait aussi la part belle à la co-production des connaissances par des chercheurs en sciences humaines, sociales et naturelles et des artistes mobilisant divers médias (photographie, dessin, documentaire, prise de son, etc.).

Élodie et Delphine Chevalme, les sœurs Chevalme2, sont deux artistes plasticiennes basées à Saint-Denis en France. Elles proposent une pratique artistique pluridisciplinaire qui convoque des médiums divers en fonction du projet mené. Elles s’intéressent à la question de l’identité française au regard de son histoire coloniale, ce qui les amène en général à explorer des géographies en dehors de l’hexagone. En octobre 2017, elles se sont rendues à Ibadan à l’invitation d’Émilie Guitard pour partager son terrain sur les rapports aux arbres de la ville. De cette collaboration est née une exposition, « Treebadan. Vivre avec les arbres dans la ville d’Ibadan (Nigeria) », qui met en résonance les dessins et photographies réalisées par les Sœurs Chevalme avec des extraits des carnets de terrain d’Émilie Guitard. Cette exposition a été présentée pour la première fois dans le cadre de la dixième édition du festival 12x12, dans le douzième arrondissement de Paris, en décembre 2020.

Luisa Arango, qui a recueilli leurs propos, est anthropologue, maîtresse de conférences à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Strasbourg et actuelle coordinatrice du Cedej à Khartoum. Elle étudie l’interaction des savoirs sur les oiseaux dans différents contextes au Soudan et a collaboré avec l’artiste et graphiste Alice Noulin3 (diplômée de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin) dans la création de l’ouvrage graphique Dans le Turāb. Sur les pas des anthropologues, paru en 2020 dans le cadre du projet Sav-Nat Afrique4 (Noulin 2020).

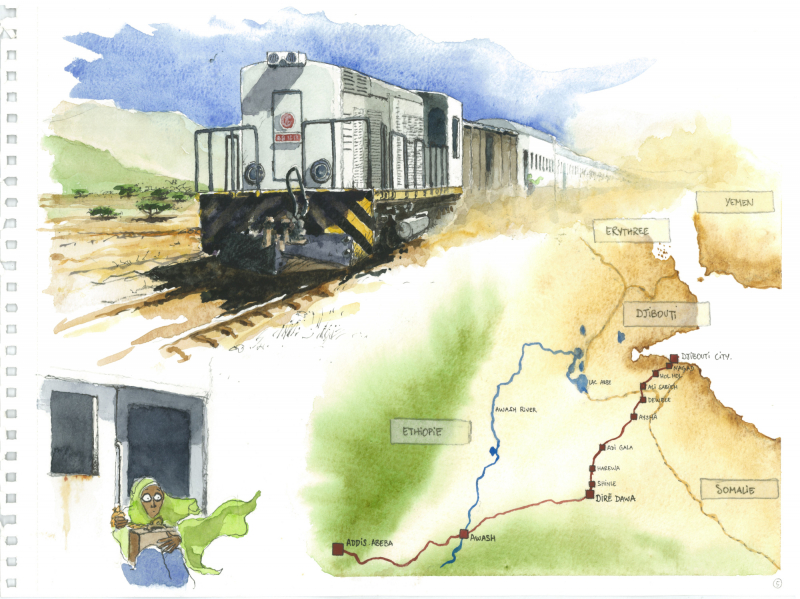

Figure 3 : Marabout d’Afrique

En légende : « أبو سعن. MARABOUT D’AFRIQUE. Marabou Stork. Leptoptilos crumenifer »

Dessin : Alice Noulin. In Noulin (2020), p. 14.

Figure 4 : Grue couronnée

En légende : « GRUE COURONNÉE. Black Crowned Crane. Balearica pavonina »

Dessin : Alice Noulin. In ibid., p. 16.

Figure 5 : Julie et Oscar évoluent dans des milieux différents

Dessin : Alice Noulin. In ibid., p. 58-59.

Entretien

Luisa Arango : La première question est celle de la genèse : comment surgit l’idée de vos collaborations ? Comment décide-t-on un jour d’aller sur le terrain ensemble ?

Céline Lesourd : Quand je suis arrivée en Éthiopie, j’ai rencontré Nicolas par hasard. Il faisait beaucoup de dessins, d’aquarelles et il allait faire un guide de la ville de Dire Dawa dans laquelle je travaillais (Osmond, Deleau et Le Péchon 2013). J’ai pu donc voir ce qu’il pouvait produire sur mon terrain avant même que j’y mette les pieds. Et on a tout de suite accroché. Il y a donc une histoire amicale avant un projet professionnel. C’est important de le souligner, parce que nous n’avons pas réalisé le terrain ensemble – je le conçois plutôt de façon solitaire –, on a construit ce travail à partir de nos expériences respectives, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Mais pour moi, c’était quand même nouveau : donner à entendre, à voir, à réfléchir, à penser à voix haute avec quelqu’un.

Je pense qu’à la base de ce projet il y a donc le rapport de confiance et ensuite aussi l’envie – forte – de faire autrement, l’envie de faire autre chose, pour un autre public. En tant que chercheure, dès qu’on veut faire un pas de côté par rapport à la demande et à la pression académique ou par rapport à ce qu’on attend de nous, ça peut paraître compliqué de s’en ouvrir, d’autant que je n’avais pas de poste à cette époque : se posait donc avec acuité la légitimité d’un projet de ce type dans un CV pour un recrutement. Cela peut sembler finalement plus facile de le formuler et de le réaliser avec des gens qui ne sont pas nos collègues. Je rencontre alors quelqu’un avec qui je partage de nombreux centres d’intérêt, qui est hypercréatif, alors j’ose un peu l’idée, et il me dit : « Mais attends, ce truc, c’est super, on y va, on le fait ! » L’amitié et le rapport de confiance qui nous lient ont permis d’exprimer l’envie d’un autre regard et d’une autre façon d’écrire.

Nicolas Deleau : Je rejoins Céline sans réserve : on ne peut travailler correctement en binôme sur ce type de projet sans une grande complicité, qu’elle préexiste ou qu’on l’acquiert. Une insatiable curiosité et un plaisir de transmettre ont été, je crois, des facteurs communs et déterminants de notre collaboration. Un deuxième élément est la méconnaissance mutuelle (relative, mais réelle) de nos champs d’activité respectifs. Cette méconnaissance, je la revendique comme ferment : elle donne une liberté folle, et ouvre un espace immense de dialogue, et de découverte. J’ajouterais volontiers un dernier ingrédient : l’opiniâtreté.

Au-delà de la boutade, se lancer dans un projet de cette nature, fût-il modeste, reste une gageure lorsque rien ne le finance et que l’éloignement géographique en rend la réalisation difficile. La question de ces formes hybrides de narration de recherche force à considérer sous un angle neuf ce que l’on fait, individuellement, concrètement, mais aussi notre manière d’envisager le champ de nos disciplines respectives. Dans le domaine des arts, la porosité est un atout ; c’est même un topos dans les productions contemporaines. Trouver cette volonté de perméabilité dans le champ de la recherche (en littérature ou en sciences sociales) me paraissait un excellent signe de vitalité. On le conçoit, la question d’être ensemble ou non sur le lieu de recherche devenait alors accessoire pour moi, mais le fait de travailler longtemps après, et en ayant eu chacun son appréhension d’un espace vécu différemment, a constitué, je crois, une liberté et une richesse.

Émilie Guitard : Je rejoins la remarque de Céline sur la difficulté à partager son terrain. Je pense que c’est propre à l’anthropologie, où on a cette pratique très solitaire du terrain. Pour ma part, j’ai une pratique un peu moins intime, parce que j’ai toujours travaillé avec des assistants ou des interprètes dans des contextes multilingues ou des contextes linguistiques compliqués, comme au sud-ouest du Nigeria avec le yoruba. J’avais donc déjà cette habitude de partager le terrain, mais là, le partage est complètement d’une autre nature.

Il y a aussi cette nécessité d’avoir une confiance vis-à-vis de personnes dont il faut être certaine qu’elles vont comprendre ce que l’on fait et la façon dont on appréhende les choses, les rapports qu’on a avec les gens sur le terrain. À ce propos, même dans la collaboration avec des artistes, ce n’est pas évident du tout de trouver des gens qui comprennent vraiment nos démarches et qui ont envie de jouer le jeu du terrain ethnographique. C’était mon ambition, celle d’avoir des gens avec lesquels je pouvais travailler dans la longue durée. Avec toute la patience et l’énergie que demande le travail de terrain. Les espaces publics d’Ibadan, par exemple, ne sont pas les coins les plus paisibles de la planète. Ainsi, il fallait des personnes qui soient prêtes à vivre ça. Ce n’est vraiment pas quelque chose d’évident.

En commençant mes recherches à Ibadan, je me suis vite rendu compte de la nécessité d’avoir d’autres façons d’appréhender ce que je percevais sur le terrain et aussi d’autres façons d’en rendre compte. C’est à ce moment-là que j’ai pensé à solliciter Delphine et Élodie Chevalme que je connaissais par ailleurs pour d’autres collaborations et que je savais aussi intéressées à travailler sur le continent africain puisqu’elles l’avaient déjà fait. Avant de les solliciter, je ne savais pas exactement comment elles travaillaient sur le terrain. Mais je pense qu’au travers de ce qu’elles avaient pu produire par le passé, j’avais le sentiment que ça allait marcher.

Alors, elles sont venues en octobre 2017 pour passer plusieurs semaines avec moi à Ibadan et pour travailler ensemble autour d’une petite vingtaine d’arbres au pied desquels j’avais commencé une enquête.

Figure 6 : Iso Ewe (dessin brut)

Dessin : Delphine Chevalme, 2017.

Figure 7 : Oje Eleni (dessin brut)

Dessin : Élodie Chevalme, 2017.

Les sœurs Chevalme5 : Effectivement, cela commence par une invitation. Nous étions conscientes qu’Émilie était sur son terrain avant que l’on arrive. Donc notre position était de la suivre, on était invitées sur son terrain. Nous avons beaucoup discuté avant d’y aller et c’était très important parce qu’on avait besoin d’entendre la manière dont elle se positionnait. Il y avait aussi un rapport d’hospitalité, pour nous, d’être accueillies dans un projet et de prendre part à une collaboration. On avait un peu envie de se laisser guider par elle et puis, surtout, de respecter son travail. Enfin, on a adoré le fait d’avoir pu transiter par une discipline et par quelqu’un dont on ne connaissait pas vraiment bien le travail et d’avoir pu l’apercevoir sur le temps commun.

Ça faisait longtemps que l’on voulait collaborer avec des chercheur·e·s en sciences sociales, sans forcément se le dire. Donc finalement, cette invitation est bien tombée puisqu’elle coïncidait avec des envies qu’on avait de mélanger nos pratiques.

Dans notre démarche, on est aussi beaucoup sur la rencontre. Nous ne faisons jamais un terrain seules dans notre coin. Nous allons plutôt nous associer à une structure locale, par exemple. Mais on fait des terrains moins longs que les anthropologues. On passe un mois, un mois et demi parce que, économiquement parlant, on a d’autres manières de fonctionner. En fait, finalement, ce qui était intéressant c’est que c’est Émilie qui nous a invitées en nous connaissant sur des pratiques un peu annexes et de la même manière, on ne connaissait pas vraiment son travail, on se connaissait en tant qu’amies.

Nous avions fait du terrain pour nos projets passés, mais ce n’est pas courant dans la pratique artistique, ce n’est pas quelque chose qu’on nous apprend à l’école. Cela dit, souvent, nous construisons nos projets avec une phase de recherche avant de commencer à produire des œuvres. On va sur place, sur un terrain, ou on mène un travail d’archives. C’est peut-être là-dessus qu’on s’est rejointes avec Émilie, sur cette manière de construire les choses. On a aussi une mobilité dans notre pratique, aussi bien technique que géographique, on a besoin de bouger. Donc, nous étions partantes quand Émilie nous a proposé de la rejoindre, bien que le sujet fût un peu loin de ce qu’on fait d’habitude. C’est aussi la première collaboration entre arts et sciences que l’on mène. La demande initiale d’Émilie portait sur le fait de la suivre sur son terrain et de capturer ou d’essayer de dessiner ce terrain. On a enrichi cette demande par la suite par une proposition photographique. On a été aussi force de propositions sur le terrain d’Émilie, il y a eu un vrai échange. On était quatre personnes, avec Adedeji Adebayo, l’assistant d’Émilie, quatre sur le terrain à interagir avec les personnes qu’on croisait. C’était assez fructueux. Nous en gardons un très bon souvenir !

Figure 8 : Dr Amole

Photographie : Les sœurs Chevalme, Ibadan, 2017.

Émilie Guitard : Cela rejoint encore ce que disait Céline. J’avais beaucoup parlé de mon terrain à Élodie et Delphine aussi, parce qu’il y avait trois angoisses préalables à notre collaboration. Il y avait déjà le fait que, ne l’ayant jamais fait, c’était vraiment le grand inconnu. Il me semble qu’il n’y a pas encore énormément d’écrits sur la façon dont les sciences sociales peuvent collaborer avec des artistes. Ce n’est pas encore très formalisé, notamment parce que ce n’est pas vu comme très légitime dans nos disciplines ou dans le milieu académique. Du coup, on est parties d’une idée vague et on s’est lancées sans savoir ce qu’elle allait donner. J’avais aussi un peu peur de la dimension sécuritaire sur le terrain. Parce qu’on est dans des espaces publics d’une très grande ville, avec un différentiel économique important entre nous et les personnes qui vivent dans les quartiers où on travaille. Le fait aussi qu’il y a très peu de Blancs dans ce contexte faisait qu’on attirait énormément l’attention. C’est une façon assez rugueuse, on va dire, d’être dans ce contexte-là, avec des interactions pas forcément menaçantes, mais qui peuvent parfois passer pour agressives. Cela m’angoissait un peu parce que, moi, je commençais à le comprendre et à le gérer avec Adedeji, mais je ne savais pas comment ça se passerait quand on serait quatre. Enfin, j’avais l’impression que je n’avais pas ouvert mon terrain depuis très longtemps et j’avais peur que les sœurs interviennent trop tôt et que ça finisse par flinguer le terrain, tout simplement. Mais au contraire, que ça soit sur cette dimension-là, sur la relation avec les gens sur le terrain, ou même sur la dimension sécuritaire, l’intervention d’Élodie et Delphine m’a fait comprendre encore plus de choses et m’a permis de progresser dans ma relation avec les gens sur place.

Luisa Arango : On peut aussi se demander ce que l’image permet à l’anthropologie et aux sciences sociales que l’écriture ne permet pas…

Delphine Chevalme : Plusieurs aspects sont intéressants. D’abord, il y a le fait d’avoir pratiqué la réalisation des dessins dans l’espace public, sur le terrain, sur un temps assez long. On était sur des dessins très minutieux qui nous prenaient beaucoup de temps. On visitait donc à peu près deux sites par jour, un le matin et un l’après-midi, et on y restait trois ou quatre heures en dessinant sur place. On ne venait pas juste observer et se poser en étant extérieures à ce qui se passait. En fait, on s’intégrait et évidemment, on était visibles. Comme on n’était pas juste en train de faire une photo ou de capturer quelque chose, on suscitait de la curiosité. Et c’était mieux perçu, d’ailleurs, qu’on reste. Le dessin a sans doute aussi permis à Émilie de rester longtemps sur son terrain.

Après, il y avait le dessin comme médium. Si on avait été avec un carnet en train de prendre des notes, peut-être que notre travail aurait été moins bien perçu. En effet, les gens pouvaient voir ce qu’on faisait. Le dessin est un langage universel.

Ensuite, il y a ce qu’on a laissé avec Émilie. En effet, on avait décidé assez rapidement de laisser les dessins, une fois qu’on les aurait finis. Émilie et Adedeji les ont imprimés sur de grandes bâches et sont allés les remettre aux personnes que nous avions rencontrées ou aux propriétaires des parcelles. Donc, il y a eu aussi cet échange, ce retour où l’on ne vient pas juste prendre, on vient aussi donner quelque chose. Ce rapport d’échange a permis sans doute de faciliter le terrain pour Émilie.

Et puis enfin, il y avait le fait que ma sœur dessinait en carnet et moi en feuille libre. Du coup, les gens avaient accès aux dessins précédents. Ils avaient donc une lecture un peu plus globale de là où on était passées avant. Les gens pouvaient identifier certains quartiers et certains arbres. On nous disait « Ah mais ça, je connais ! » Donc, ils discutaient aussi sur des éléments tangibles. Le dessin rend ainsi visible, à un moment donné, un travail de recherche qui peut être un peu obscur, en le rendant quasiment immédiatement.

Émilie Guitard : Pour moi il y a deux aspects. D’abord, la compréhension de ce qu’on fait sur le terrain par les gens que l’on rencontre. Il me semble qu’il ne s’agit pas tellement d’une question de durée, parce que de fait, j’ai cette pratique de longue observation in situ. Je le faisais avec mes tas d’ordures, là, je le fais avec les arbres. Je change d’objet. Mais je me pose à côté, pendant plusieurs heures et je regarde ce qu’il s’y passe. Par contre, il est certain que les gens comprennent moins vite ce que je fais là que quand ils voient les sœurs dessiner. Le dessin apporte une dimension presque ludique, mais qui est liée au contexte. À Ibadan, il y a en effet un rapport à l’image qui est assez simple. Cette démarche aurait pu être reçue de façon complètement différente dans d’autres contextes, où les gens auraient pu mal vivre le fait que des artistes fassent des photos ou des dessins. Mais il y a aussi ce que ce que disait Delphine, l’antériorité, le fait qu’au bout d’un moment elles avaient accumulé plusieurs dessins et les gens voyaient ce qu’elles avaient fait avant. D’ailleurs, c’était très intéressant pour l’enquête. En effet, j’essaie de voir quels sont les arbres remarquables pour les gens d’Ibadan. L’idée est de comprendre pourquoi, dans cette ville relativement ancienne, puisqu’elle date de la seconde moitié du xixe siècle, et extrêmement densément bâtie et peuplée, des grands arbres sont toujours là dans le centre historique. Du coup, avec le cumul de dessins, il y avait un croisement. De mon côté, je repérais arbitrairement certains grands arbres et j’allais interroger les gens, je passais du temps autour. Mais je sollicitais aussi les gens pour savoir s’il y avait d’autres arbres de même nature pour eux. Et en fait, en voyant les dessins, certains, spontanément nous ont indiqué d’autres arbres dans d’autres quartiers en nous disant pour quelles raisons ils étaient intéressants. Le dessin était donc un moteur pour la discussion.

Ensuite, le deuxième aspect porte sur la manière d’appréhender certains phénomènes et réalités sur le terrain. Là, j’avais le sentiment que l’écriture ethnographique aussi fine et descriptive, ou parfois littéraire qu’elle puisse être (parce qu’on a aussi un peu cette ambition en anthropologie d’avoir une écriture parfois plus sensible ou plus poétique), ne suffisait pas pour capter le sens des interactions des citadins avec ces arbres. C’est là où je suis allée vers ce concept d’« atmosphère urbaine ». C’est-à-dire cette idée que ces arbres participent d’atmosphères particulières dans le centre d’Ibadan, que l’on peut percevoir sur un mode sensible via les changements de lumière, l’ombre, la chaleur, la fraîcheur, le vent et aussi les ambiances sonores qu’il y a autour. Car ce sont des points, évidemment, de rassemblement pour diverses choses, et notamment pour les vendeurs, pour les motos-taxis, il y a aussi beaucoup d’ateliers (de mécanique, de menuiserie, etc.) sous les arbres. Et tout cela, je n’arrivais pas à le restituer, je trouvais que la description ethnographique que je faisais pendant mes observations était très sèche. C’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait passer par d’autres médiums. Avec le parti pris qu’on allait s’éloigner, si tant est qu’il y en ait une, de la réalité. Que ce parti pris artistique allait résolument s’éloigner d’une description soi-disant objective. Mais que c’était bien parce que c’était aussi une façon de percevoir les choses. Il y avait en plus la perception qu’avaient Élodie et Delphine, nourrie aussi par mes propres débuts d’analyses et ce que les gens pouvaient transmettre dans leurs échanges avec nous. Notre idée était que tout cela allait informer, finalement, ce que Delphine et Élodie allaient produire.

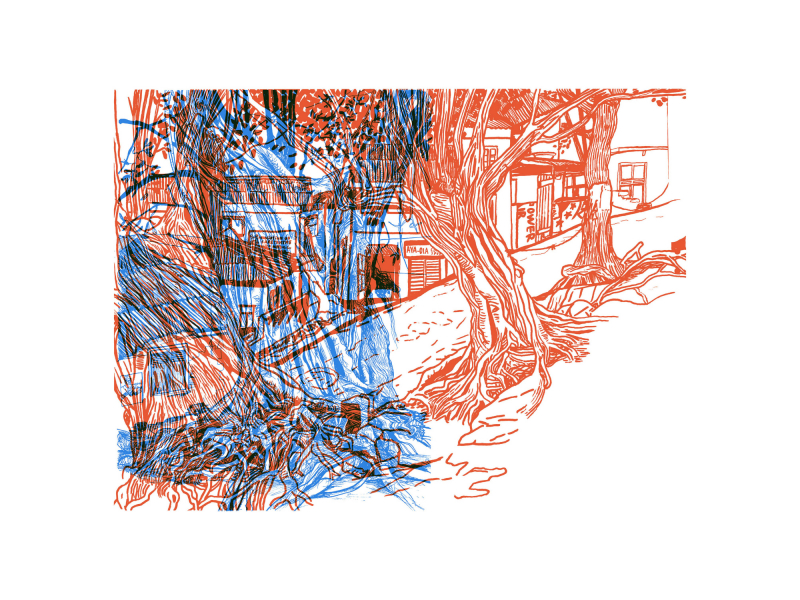

Figure 9 : Oje Market

Dessins : Les sœurs Chevalme, Ibadan, 2017.

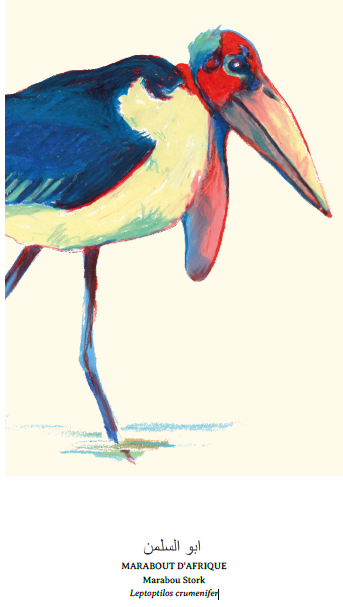

Nicolas Deleau : Au risque de m’éloigner dans un premier temps d’un lexique académique, la notion de « terrain » m’est assez étrangère. À cela, sans doute, une expérience fondatrice : j’ai commencé à vouloir comprendre et dire ce que je vivais à ceux qui n’y étaient pas en partant pour quinze mois aux îles Kerguelen, dans le cadre d’une mission scientifique. Le « terrain », alors, était terriblement « le nôtre » : les missions se succèdent, et l’archipel n’appartient alors, pour un temps donné, qu’à tel ou tel. Pas d’habitants. Cet étrange sentiment d’accaparement total, fût-il momentané, interroge – et je ne l’ai évidemment jamais ressenti depuis ! J’ai besoin d’énormément de temps pour me sentir poreux aux êtres et aux choses, et je ne peux peindre ni écrire sans cela, car le milieu dans lequel je suis catapulté (je le veux bien !) influe directement sur les techniques graphiques que j’emploie. J’ai fait feu de tout bois aux Kerguelen ; j’avais besoin de la craie grasse et de l’huile en Angola ; j’ai ressenti l’ascétisme de l’encre en Éthiopie. Les traditions et savoir-faire graphiques de chaque culture me déplacent dans ma pratique.

Figure 10 : Lobito – navire à quai

Technique mixte sur carton. (craie grasse, aquarelle, pigments purs et collage).

Nicolas Deleau, 2003.

Figure 11 : Addis-Abeba - Prêtre orthodoxe

Encre sur papier.

Nicolas Deleau, 2014.

Figure 12 : Women & Goddesses #1

Acrylique sur photographie ancienne.

Nicolas Deleau, 2020.

J’en viens (enfin !) à la question de ce qu’apporte pour moi le volet graphique dans ce que l’on a élaboré : il doit permettre de saisir ne serait-ce qu’un peu la culture dans laquelle s’inscrit le travail. Je ne prétends évidemment pas que ce credo doit « faire école », mais je me borne à constater une pratique que je n’avais jusqu’alors pas interrogée en ce sens ; il permet aussi à de futurs lecteurs de comprendre une pratique de l’anthropologie. Je ne prétends pas que nous y sommes parvenus, mais cela fut du moins un but, puisque le public n’était pas (ou pas seulement) un public de spécialistes. Ce deuxième point me paraît capital. Vulgariser, alors, ce n’est pas seulement offrir un domaine de connaissances, mais aussi les techniques et l’éthique d’un métier.

Luisa Arango : Et est-ce que pour toi Céline, la collaboration a posteriori avec Nicolas a-t-elle donné un regard particulier sur ton terrain ? A-t-elle permis de se poser des questions nouvelles ?

Céline Lesourd : En effet, notre démarche avec Nicolas est complètement différente. Nicolas a quitté l’Éthiopie et moi, je suis restée à Dire Dawa, et nous avons gardé ce projet en tête en se disant qu’on allait l’écrire plus tard. Tout en continuant d’échanger. C’est l’opiniâtreté dont parlait Nicolas. Et, en effet, nous avons fini par développer ce projet après mon bouquin ! Pour resituer rapidement : j’ai fait du terrain entre 2011 et 2015, le livre est sorti en 2019, et ce n’est qu’après qu’on s’est vraiment attelés concrètement à l’écriture à distance, car Nicolas quitte l’Éthiopie pour l’Inde en 2012 (et puis la France, et puis Prague), et moi je m’installe à Marseille en 2013. Le projet naît donc en 2012 et il éclôt en 2020.

Le premier projet était plus ambitieux, on avait prévu une trentaine ou une quarantaine de planches. Mais, au final, s’est posée la limite du modèle économique. Faute de financement, de temps et de perspective assurée de publication, on a dû être un peu plus modestes et on est partis sur une dizaine de planches. De fait, on a dû faire des choix d’analyse et retisser un fil directeur plus resserré, avec cette volonté de le construire et de l’écrire ensemble, et ce fil à choisir et à dérouler devait nous tenir à cœur à tous les deux. Il fallait qu’on trouve des points d’entrée qui nous fassent vibrer. Il ne s’agissait pas du tout de dessiner ma recherche ni d’adapter l’ouvrage Puissance Khat. Dans ce travail précis, il m’importait de revenir sur la division sexuée du travail (le commerce du khat local est aux mains des femmes, qui, d’une certaine façon, ont été évincées de la globalisation), et plus largement d’interroger ce qui circule, au sens de qui / quoi a le droit de circuler. Et au nom de quoi ?

Cela ne m’a pas à proprement parler ouvert des questions nouvelles mais cela permet a posteriori, en réduisant la focale, de fouiller davantage des aspects du livre que j’avais moins développés, et de les reprendre pour écrire des articles. Ce que cela m’a surtout offert, c’est l’ouverture d’une porte sur tout ce qu’on peut faire en utilisant d’autres écritures. S’interroger sur quelles pourraient être les autres envies… et la palette est immense et fascinante : se lancer dans le podcast, le dessin, l’opéra (soyons fous !)… Et, après avoir énuméré tous ces possibles, se projeter, réfléchir, décliner, quelles accointances/possibilités entre un terrain donné, un objet donné, une sensorialité aussi, et la construction de quelle analyse, pour quelle écriture. C’est un peu comme ce que disait Nicolas : varier les techniques selon l’expérience. Pour moi « matchaient » ici la musique et le dessin. Je n’aurais pas vu, sur cette enquête, l’usage de la photo, par exemple. Non pas qu’elle ne m’intéresse pas, au contraire, mais je ne l’aurais pas conçue là, sur cet objet, sur ce terrain, parce que, notamment, donner à voir les gens, les visages, ça n’était pas envisageable.

Nicolas Deleau : La question de la représentation est évidemment cruciale. On touchait là à un gros défi, et il fallait se mettre d’accord sur la représentation de personnes en dehors de toute ressemblance physique, non seulement parce que je ne les avais jamais vues, mais parce que d’autres choses se jouaient là : représenter, c’est décider d’une apparence (et, en l’occurrence, préserver des anonymats), et d’un point de vue. Or nous en avions deux.

Luisa Arango : On remarque aussi la représentation de Céline en noir et blanc dans un terrain très coloré. Est-ce que cela témoigne d’une distance fructueuse créée par votre travail conjoint qui permet la réflexivité, et qui semble visible dans ces planches ?

Céline Lesourd : C’était surtout un choix narratif dont je ne voulais pas trop au début. Mais ça permet de raconter une enquête ethnographique pour un public non académique. Parler du métier. Qu’est-ce qu’un anthropologue ? Qu’est-ce qu’on fait ? À quoi on sert ? On est des fonctionnaires de l’État, on est, pour le dire rapidement, payés pour produire de la connaissance. Mais, à destination de qui ? Dans ce sens, le dessin était une façon très performante de faire circuler du savoir autrement, ce qui est, me semble-t-il, aussi, notre rôle.

Figure 13 : « Stupéfiantes », planche 1

Dessin : Nicolas Deleau. In Lesourd et Deleau (2020).

Nicolas Deleau : Ça a été sans doute l’une de nos plus longues discussions. Il a bien fallu faire des choix. Une bande dessinée de douze planches, c’est très court, la faire trop dense aurait été voué à l’échec. Mais une forme d’honnêteté dans l’envie de partager, consiste, je l’ai dit, à ne laisser de côté ni la question de la place du chercheur, ni celle de la représentation (les deux sont d’ailleurs indissolublement liées).

On a pris le parti de ne pas escamoter la personne qui enquête : elle existe, on sait les réflexions sur son influence.

On a pris, de même, la décision de distinguer la personne qui enquête de ceux qui témoignent. Il fallait enfin distinguer l’hic et nunc du témoignage de l’histoire relatée, et les souvenirs historiques des représentations… bref, un gros nœud. De là, plusieurs codes graphiques : dans un cadre réaliste (celui de l’enquête : la ville de Dire Dawa), une chercheure (Céline, à la fois là et pas là : réelle mais transparente), le moment des entretiens (selon les codes graphiques éthiopiens) et les souvenirs, soit directs et non vérifiables (en couleur et possiblement fantasmés : les employés du train comme loups, les militaires du DERG comme diables), soit historiques (sépia). Cela faisait beaucoup de codes, sur douze planches ; mais on avait prévu cela pour bien davantage, et cela aurait été je pense plus lisible, moins frénétique – mais tout aussi nécessaire.

Cette dimension est ce que j’ai préféré dans le travail qu’on a mené ensemble : c’est là précisément que j’ai appris, essayé de comprendre des pratiques – dont la mienne.

Les sœurs Chevalme : Pour rebondir sur ce que disaient Céline et Émilie avant, il est vrai que l’anthropologie peut être une pratique solitaire, mais c’est aussi une discipline qui va à la rencontre, qui cherche l’échange et qui s’intègre au paysage. Cela montre justement que ce n’est pas un domaine qui ne serait réservé qu’à une certaine typologie de personnes et inviter des artistes permet de mieux parler de ce que vous faites.

Émilie Guitard : Il me semble que cela nous fait du bien, à nous anthropologues. Car il y a une espèce de fétichisme du terrain où parfois on va plus se focaliser sur les façons de faire une bonne ethnographie (parler la langue, apprendre les bonnes façons de se conduire, s’intégrer au mieux pour perturber le moins possible la situation observée, être attentif au moindre détail, etc.), que sur ce qu’on va en « retirer », notamment en termes de matériaux ou de données. Il y a alors paradoxalement une espèce de volonté de contrôle, bien que le but du jeu soit plutôt de suivre le flot de ce qui passe. Ainsi, le fait d’être ensemble avec d’autres personnes sur le terrain, dans les espaces publics d’Ibadan, les attroupements et cette perturbation complète de la situation que cela peut provoquer, font qu’à un moment donné il faut admettre que l’on ne contrôle rien mais qu’il en sortira quand même quelque chose d’intéressant.

Dans le même ordre d’idée, cela permet aussi, je crois, de mieux penser la positionnalité du chercheur sur son terrain. Il y a en ce sens un article très intéressant par Kim Tondeur (2018) sur le « boom graphique en anthropologie », qui traite de la dimension située du chercheur et de comment le dessin permet de la penser. Il mentionne ainsi le fait que d’avoir cette médiation sur le terrain à travers le dessin permet, peut-être, une plus grande réflexivité. En l’occurrence, cette médiation m’aide à me penser comme une anthropologue femme, blanche, française, parlant mal l’une des langues locales, le yoruba (l’autre étant l’anglais, à laquelle j’ai plutôt recours), accompagnée de deux artistes femmes, blanches, françaises, jumelles, ce qui n’est pas du tout anodin dans le contexte yoruba où l’on porte un regard particulier sur les jumeaux et faisait que les sœurs attiraient d’autant plus l’attention [rires].

Céline Lesourd : Cette question de la solitude de l’anthropologue sur le terrain est vraie et c’est paradoxal. En effet, on est tout le temps avec des gens, et en même temps, même si j’ai quasiment tout le temps travaillé avec Sofiane, qui est un interprète et un ami, on est quand même tout·e seul·e avec ses questions et ses doutes. C’est notamment un des sens de l’image qu’emploie Sophie Caratini (2012) lorsqu’elle dit qu’un anthropologue n’est pas un chercheur en blouse blanche en train d’observer ce qui se passe dans une éprouvette, mais qu’il est dans l’éprouvette. Travailler avec quelqu’un qui a une autre réflexivité, un autre rapport au lieu, aux gens, et d’autres interrogations, et échanger justement sur ces questions, ainsi que sur des affects et/ou des visions plus politiques dans ce qui émerge du travail, c’est une des choses que j’ai appréciées dans l’échange avec Nicolas, se plonger dans une autre éprouvette. Cela m’a permis d’exprimer un regard assez engagé sur les fils conducteurs choisis.

Nicolas Deleau : On l’a plus ou moins dit. C’est l’avantage, je crois, qu’on a finalement trouvé à cette collaboration décalée par la force des choses : un possible et salvateur recul mutuel, source d’amusement et d’émerveillement. Une joie de gosses, en somme. Et la liberté en chemin d’un positionnement, et d’un engagement. J’imagine que cela ne peut pas constituer une méthode – et pourtant…

Émilie Guitard : Pour nous aussi, à la base même du dispositif, il y avait le souci d’éviter de solliciter des artistes pour illustrer les « grandes » analyses du chercheur. D’où l’intérêt de travailler ensemble sur le terrain et d’assumer le fait qu’autant que mon analyse et mes observations, ce que faisaient les sœurs pouvait être source de compréhension et de savoir. Leur travail pouvait dénouer des aspects que je n’arrivais pas à capter ou encore susciter de nouvelles questions. C’était tellement intéressant que c’est quelque chose qu’on essaye de penser à beaucoup plus nombreux, dans le cadre du programme ANR INFRAPATRI. Outre une forte emphase pluridisciplinaire dans ce programme, qui implique des anthropologues, des géographes, un historien, une architecte-urbaniste et des botanistes, nous avons aussi l’ambition d’inviter un certain nombre d’artistes à intervenir sur chaque site dans l’idée de vraiment travailler ensemble, d’essayer de reproduire cette coopération sur le terrain et de penser une méthodologie commune associant artistes et chercheurs. L’objectif est de dépasser la seule dissémination, même si elle est importante pour toucher plus de publics différents et est très appréciée maintenant des instances comme le CNRS ou l’ANR. En effet, nous avons obtenu un financement de l’ANR aussi parce qu’il y avait cette dimension-là. Sachant toutefois qu’avec ces financements, il est encore difficile d’un point de vue administratif de payer les artistes, notamment africains.

Luisa Arango : Ces difficultés sont-elles parallèles à des écueils de langage ou des pratiques que vous avez pu rencontrer lors du travail avec les artistes ? En effet, lors de la construction de l’ouvrage graphique Dans le Turāb, sur les pas des anthropologues, Alice Noulin, qui est venue nous observer sur le terrain, a présenté dans quelques planches une facette très extractiviste du travail des anthropologues qui voulaient, à tout prix, avoir des informations, collecter des numéros de téléphone ou organiser des rendez-vous. Cette confrontation nous a permis de mener une réflexion avec des étudiant·es qui faisaient du terrain pour la première fois. Le regard extérieur de l’artiste a ouvert la discussion sur nos pratiques de recherche, sur l’insertion dans le terrain, sur l’évolution dans la connaissance de celui-ci ou encore sur l’angoisse liée à la production de données. C’est le langage du dessin qui a permis cet échange.

Figure 14 : Le téléphone portable

Dessin : Alice Noulin. In Noulin (2020), p. 28-29.

Émilie Guitard : C’est vrai, mais ce côté extractif existe aussi chez certains artistes ! J’ai commencé à collaborer avec un photographe dont la pratique était de se pointer deux secondes, de prendre une photo et de partir. Il connaissait très bien la ville, mais il ne voulait pas aller avec moi sur le terrain. Je pense qu’il était embarrassé par ma présence, ce que je comprends, parce que c’est quand même plus compliqué de se trimballer une jeune femme blanche dans ce contexte. Mais, cette optique de : « Je viens, je prends ma photo et je pars » était en fait très violente pour les gens sur place qui ne comprenaient pas du tout ce qu’il faisait là. Et, surtout, elle ne permettait pas cette coproduction du savoir et cette analyse croisée de nos positions. C’est pour cela que j’ai beaucoup aimé travailler avec Élodie et Delphine. Je voulais collaborer avec des artistes qui jouent le jeu de la longue durée sur le terrain. Elles ont passé des heures assises par terre, en plein cagnard, avec la circulation autour, c’était très coûteux en énergie et le confort était inexistant.

Delphine Chevalme : l’inconfort n’empêchait pas de travailler. C’était hyper immersif, on était complètement absorbées par le dessin. Ce sont des dessins assez exigeants qui demandent de l’attention. Du coup, on oubliait un peu l’environnement. Mais dessiner sur site, c’est une approche que nous ne pratiquons pas très souvent. Nous pouvons créer sur place, échanger, faire des workshops ou des photos, mais ce n’est pas tout à fait la même chose que de dessiner sur site. En même temps, on a rapidement compris que le fait de pratiquer le dessin avec les gens, au milieu de leur quotidien, avait aussi un intérêt pour Émile parce que plus on faisait de dessins, plus c’était facile de venir. La première fois était sans doute la plus difficile : on s’était assises côte à côte avec ma sœur, on ne s’était pas déployées dans l’espace. On était vraiment un peu resserrées. On se rassurait un petit peu en étant côte à côte. Forcément, c’est flippant d’arriver sur un terrain que tu ne connais pas vraiment. Ce qu’on n’a plus fait après. Après, on était vraiment sur des dessins, où chacune était quelque part dans un espace et avec un point de vue différent.

Luisa Arango : Quand vous produisez une image ou une photo, c’est déjà un cliché. Mais on a aussi nos propres aprioris et nos propres manières de penser l’environnement africain : les images du sauvage, de l’exubérant, le désert, le vide, le délabrement. Élodie, Delphine et Nicolas, dans quelle mesure cette recherche de terrain et la réflexion des sciences sociales a pu heurter ou façonner votre regard d’artiste sur l’environnement et la nature africains ?

Delphine Chevalme : En effet, on n’avait pas vraiment d’images d’Ibadan auparavant. Je ne pense pas que l’on ait un trait neutre, évidemment. On a forcément un regard culturel qui va transparaître dans nos dessins, mais j’ai eu le sentiment de poser un regard sur quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Après, en rentrant, on avait cette matière première que sont les dessins. Nous ne les avons pas retouchés finalement, nous les avons laissés à l’état d’observations, simplement, nous avons fait le choix de les réunir en une planche. Chaque planche rassemble nos deux dessins respectifs du même site.

Figure 15 : Okedada

Dessins : Les sœurs Chevalme, Ibadan, 2017.

Élodie Chevalme : je n’ai pas eu l’impression d’avoir cet écueil. Mais le dessin n’est jamais objectif parce qu’on choisit ce que l’on regarde. Donc, en dessinant certains détails et pas d’autres, on va peut-être reproduire des clichés. On venait dessiner un lieu avec des arbres et des activités qui étaient liées à eux ou pas. Il y avait des rites, des petits autels qui étaient installés et on a essayé de retranscrire ça. Il y avait aussi toute la population qui était autour, donc on a voulu montrer cette vie entre ces deux vivants : un vivant végétal et un vivant humain. Sur les photos on a sans doute plus de clichés.

Nicolas Deleau : En ce qui concerne l’Éthiopie, la photographie est très délicate. Lorsque j’ai travaillé avec Thomas Osmond, lui aussi anthropologue, sur le guide de Dire Dawa (Osmond, Deleau et Péchon 2013), il était hors de question de prendre des photos. Je savais donc que je ne pourrais travailler qu’in situ, en prenant le temps d’un croquis. Avec Céline, lorsque nous nous sommes attelés à la tâche, je n’étais plus sur place : la question ne se posait donc pas. Mais j’ai fait le choix de ne travailler que sur la base du souvenir, et de rares photographies en libre accès. Le prisme du souvenir est un levier puissant, ses défaillances un véritable terrain. Il y a eu, en somme, une sorte de déflagration, ou de travail en deux temps : des dessins sur site, le souvenir, puis la reconvocation de tout cela au service d’un propos.

Figure 16 : Quartier de Magaala

Aquarelle et mine de charbon.

Dessin : Nicolas Deleau, 2012. In Osmond, Deleau et Le Péchon (2013).

Si la proposition de Céline avait été d’illustrer ce propos, d’offrir à une réflexion un petit supplément d’âme, j’aurais refusé. La générosité de sa proposition tenait dans ce que j’ai déjà évoqué : confiance, curiosité – et aussi, disons-le, une forme de risque joyeusement assumé. Expérimenter pour de bon ce que donnerait la collision de ces deux champs, sur une base de porosité et d’échange. Il n’est pas, je crois, de développement possible de ces formes sans cela, sans quoi on se condamne à de l’ornement – confortable et plaisant, certes, mais parfaitement vain. Je serais malhonnête en omettant que ce projet, évoqué alors que nous habitions tous deux en Éthiopie, a donc été imaginé « dans le feu de l’immédiateté », et nourri par une longue et riche maturation.

J’ajouterais qu’une question a été laissée de côté, qui me semble essentielle en tant qu’écrivain, et s’est effectivement avérée prépondérante dans nos échanges (du moins pour la part de réalisation a posteriori) : celle d’un public. Pour qui produisons-nous ? Que produisons-nous alors ? Par quelles voies instruire ? Le bon vieux docere et placere impose une réflexion profonde, commune – et des choix. La bande dessinée est un art aujourd’hui très fortement codifié, très narratif, certes nourri des techniques du cinéma, mais aussi et surtout un art de l’ellipse. On appelle le « caniveau » le blanc entre deux vignettes. La bande dessinée est un art du caniveau, où finalement l’essentiel se passe. Que mettre dans ce caniveau, lorsqu’il s’agit d’une narration de recherche ?

Céline Lesourd : Avec ce format court, ces choix graphiques, presque oniriques, il y a la possibilité d’interroger à rebours : loin des clichés de la pauvreté, du rôle des femmes par exemple. On propose de faire voyager les lecteurs et d’ouvrir le regard à une autre histoire, d’autres réalités : celle de la vie de ces femmes et de ces contrebandières qu’on n’imagine pas forcément dans la globalisation ou dans des activités marchandes qui peuvent être, et ont pu être, lucratives. Et avec les caniveaux, comme le rappelle Nicolas, et l’humour qui s’y infiltre, on laisse ouvertes des pistes de réflexion dont le lecteur peut faire ce qu’il veut.

Nicolas Deleau : C’est précisément ce qui fait l’intérêt, selon moi, (et le charme, osons le mot) de ces projets : on en discute longuement, on élabore ensemble, on y met ce qu’on peut, mais il y reste des zones aveugles – sans compter celles qu’ouvre la lecture ! C’est une expérience qui donne envie de s’y remettre, car le champ, s’il n’est pas neuf, reste encore très largement à penser. Pour reprendre l’idée de « terrain », je l’appliquerais d’ailleurs volontiers non à un espace géographique, mais à un espace de création : des pratiques croisées, combinées, envisagées dans leurs interactions et par elles.

Enfin, le fait d’avoir vécu en curieux insatiable pendant cinq ans en Éthiopie a été un atout pour comprendre ce que Céline transmettait. Un exemple : il fallait faire entendre les voix des grandes commerçantes de khât, sans pour autant faire croire qu’elles sont sur le devant de la scène et que leur témoignage est aussi tranquillement offert (et obtenu) que celui des hommes (en l’occurrence, les cheminots, que j’avais beaucoup côtoyés). Quoi que je veuille représenter, le traitement n’est pas le même lorsque je peins : je n’y suis responsable que de moi-même et je peux assumer une subjectivité plus libre.

Luisa Arango : Dans la relation entre description et théorie, on réfléchit à comment la théorie façonne notre regard et nous accompagne pour voir le monde. Et le dessin ou la photographie peuvent rendre visible le choix de nos appareils théoriques. Si vous aviez adhéré à un cadre descolien, vos dessins auraient été peut-être différents, avec du khat ou des arbres très agentifs par exemple ?

Émilie Guitard : Sans me considérer particulièrement descolienne, je trouve des résonances des propositions de Philippe Descola sur mon terrain. Des échanges avec les citadins d’Ibadan, il en ressort qu’il y a une vraie agentivité qui est attribuée à ces arbres, une force qui émane d’eux. Il y a aussi des entités de type génie sylvestre qui résident dedans. Dans ce sens, la photographie des sœurs permet de mieux rendre compte de cette agentivité du non-humain et du plus-qu’humain. Elle a une dimension beaucoup plus onirique, tandis que le dessin en a une plus naturaliste qui rejoint un peu ce que fait Christian Seignobos et qui est peut-être aussi lié au style d’Élodie et Delphine.

Après, il y a la question de la représentation de la nature dans le contexte d’Ibadan. En effet, concernant le sud-ouest du Nigeria, une particularité en est qu’il y a très peu d’images des villes qui circulent, à part Lagos. Il n’y a par exemple quasiment aucune image d’Ibadan en ligne. En plus de ce déficit d’images, la nature des villes n’est pas représentée. S’ajoute à cela ce stéréotype global qui suppose que les citadins n’ont pas de lien avec la nature. Et au Nigeria, où on trouve de grandes villes peu ou pas planifiées, on suppose que la nature y serait complètement dégradée. Il y avait donc un vrai enjeu à représenter déjà la ville d’Ibadan, mais aussi le végétal dans cette ville et les relations que les gens ont avec. Certes, il y a une dégradation. Il ne faut pas être naïf ni romantique. Il y a énormément d’arbres qui sont coupés. On va souvent privilégier le bâti, les infrastructures urbaines et le béton ou l’asphalte au détriment des arbres. Mais il y a aussi beaucoup d’autres relations avec les arbres en ville. Et peut-être que face à ce déficit d’images, c’était pertinent, même si c’était un hasard, d’aller vers des images plus réalistes et naturalistes. La photographie, elle, a permis autre chose.

Delphine Chevalme : En effet, le procédé photographique que nous avons utilisé, c’est de la luminographie, du light painting. Pour résumer grossièrement le dispositif, on travaille en pose B, qui est une pose longue, avec l’appareil photo posé sur un pied. On déclenche et on fait des poses d’une à deux minutes maximum. Cela dépend de la complexité de la scène. Ce procédé ne peut être mis en place que pendant la nuit, car l’idée est de partir d’une scène presque noire que l’on vient éclairer avec des lampes torches. On sculpte l’obscurité et on fait ressortir certaines choses plutôt que d’autres. La manière de composer est très intuitive parce qu’on le fait en courant : une fois que quelqu’un appuie sur le bouton, on passe dans la scène, habillées en couleurs sombres et on vient éclairer certains éléments. On peut être un, deux ou trois éclaireurs et il n’y a personne derrière l’appareil photo. Tout le monde est sur la même scène. Il y a donc ce côté collectif et très vivant dans notre pratique photographique qu’on aime bien. En général, on compose des scènes pour lesquelles on fait des story-boards, on écrit presque un scénario. On est alors à mi-chemin entre le tournage cinématographique et la photo. Nous avons proposé ce dispositif à Émilie parce qu’il y avait toutes ces histoires qu’elle nous racontait sur la dimension magique liée aux arbres, avec des esprits qui les habitent pour certains. Ça a peuplé notre imaginaire quand on était là-bas.

Figure 17 : Ita Baale

Photographie : Les sœurs Chevalme, Ibadan, 2017.

Luisa Arango : En fait, vous avez constaté qu’il y avait cette aura de magie autour des arbres, et vous avez cherché un support ou un procédé artistique pour rendre compte de cela ?

Les sœurs Chevalme : Oui, c’est cela. On voulait restituer les sentiments ou les paroles, le vécu et les expériences des habitants. En même temps, nous aimons bien cette technique car elle repose sur des dispositifs assez « inclusifs ».

Émilie Guitard : Effectivement, c’était du « participatif », comme disent certains collègues, mais le dispositif traduisait aussi une certaine vérité de la situation : certes, les gens posent parce qu’il ne faut pas bouger, sinon l’image est floue, mais pour autant, ce sont des postures dans lesquels ils se « retrouvent » naturellement. Je pense par exemple à un endroit où il y avait plein de taxis-motos qui se reposaient. L’un d’entre eux était allongé sur sa moto. Dans cette scène, les choses n’ont pas été modifiées. Ensuite, des éléments significatifs de la scène étaient éclairés comme les petits étals où on vend des bonbons, des trucs à manger. Les gens ont beaucoup aimé ça. Ainsi, si la dimension « magique » n’est au final pas tant ressortie, d’autres aspects deviennent saillants : ces espaces comme des lieux de sociabilité, les commerces qu’on trouve sous les arbres la nuit, et tout ce qui est de l’ordre de l’atmosphère. En termes d’éclairage par exemple, comme il n’y en a pas du tout parce qu’il n’y a pas d’électricité, les lumières des véhicules ressortent. Tout cela permet aussi de capter des choses de façon sensible.

Luisa Arango : Est-ce que vous avez partagé ensuite les photos avec les gens ?

Émilie Guitard : Non, pas les photos, pour des questions techniques : elles étaient beaucoup plus compliquées à reproduire. En plus, on avait un « problème », mais qui était intéressant aussi : on ne savait pas forcément à qui les donner, parce qu’il y avait tellement de participants qu’on n’avait pas les capacités techniques de reproduire autant de photos. On a pensé à faire de grands tirages pour en faire une sorte d’exposition à certains endroits. Par exemple, ce fameux lieu où il y avait des motos-taxis et où il y a un bar à côté. Nous avons fait ça pour les dessins : je les ai fait imprimer sur des bannières et on les a remis aux gens qui étaient autour des arbres ou aux propriétaires des arbres quand on les avait identifiés. Certains les ont affichées dans l’espace public à côté de l’arbre. On a aussi l’exposition « Treebadan » qu’on a mise en place en France, et qu’il faut évidemment qu’on amène aussi à Ibadan.

En tout cas je trouve que ce genre d’échanges, et encore cet entretien, montre que nous avons des réflexions communes, chacun dans notre coin, sur cet objet et cette question de la collaboration avec des artistes qui n’est pas toujours vue comme étant légitime. Alors qu’en fait, on est très nombreux à le faire et qu’il y a des réseaux qui commencent à se structurer. Il y a en tout cas un intérêt à penser tout ça ensemble et à assumer ces pratiques-là.