Je tiens à remercier tout particulièrement Éric Jolly pour ses précieux éclairages et conseils, Anaïs Wion et Vanessa Desclaux ainsi que le comité de rédaction de Sources et les relecteur·ice·s extérieur·e·s pour leurs relectures et corrections avisées.

Données liées à cet article : d’Abbadie, Antoine. Carnets de l’expédition d’Éthiopie (1838-1849), 17 volumes. Sources manuscrites conservées à la Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits (cote : « Éthiopien d’Abbadie » 218 et 265 à 280).

L’ensemble des sources est numérisé et disponible sur Gallica.fr (https://gallica.bnf.fr/). Les liens permanents des documents sont fournis en fin d’article (Bibliographie, section « Sources manuscrites »). Les folios cités dans cet article renvoient à la foliotation de Gallica.

Neuf des dix-sept carnets sont en cours de transcription intégrale sur la plateforme Transcrire, dans le cadre du projet MSS-Abbadie : Collection « Carnets d’Antoine d’Abbadie », https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/item. Voir à la fin de cet article : « État des numérisations et des transcriptions des différents carnets de voyage d’Antoine d’Abbadie… »

Les liens hypertexte ajoutés sous les numéros de folio ou sous les numéros des carnets renvoient aux documents numérisés dans Gallica via leurs identifiants ARK. Chaque lien hypertexte placé sous l’indication « [Transcrire] » conduit à la page citée sur la plateforme Transcrire, lorsque le carnet correspondant y a déjà été versé.

« Ayant formé, au sortir du collège, en 1829, le projet d’une exploration dans l’intérieur de l’Afrique où je voulais alors entrer par Tunis ou le Maroc, je consacrai une grande partie des six années suivantes à étudier les sciences nécessaires pour voyager avec fruit. La lecture des voyages de Bruce me ramena invinciblement à l’Afrique orientale, théâtre de tant d’émigrations et source de presque toutes les traditions qui vivent encore dans ce continent si mystérieusement fermé. » (d’Abbadie et Radau 1873, i.)

C’est ainsi qu’Antoine d’Abbadie, savant français du xixe siècle, formule son intérêt pour un voyage en Afrique dans la préface de sa Géodésie d’Éthiopie ou triangulation d’une partie de la haute Éthiopie : executée selon des méthodes nouvelles. « Savant complet », ses connaissances concernent aussi bien la géographie que la géodésie, les langues ou encore le droit, la météorologie, l’étude des peuples (Bosc-Tiessé et Wion 2010, 78). Il semble qu’il se soit formé à dessein pour se préparer à son futur voyage en Afrique (ibid. ; Darboux 19071).

La destination finale retenue est la région de la Corne de l’Afrique, plus précisément l’Abyssinie, qui suscite l’intérêt des voyageurs européens depuis les années 1830 (Malécot 1971, 137-182). Antoine d’Abbadie fixe plusieurs objectifs à ce voyage, parmi lesquels ce qu’il appelle le « rétablissement » de la foi catholique des Éthiopiens, l’étude des régions qu’il va visiter, celle de leurs habitants et de leurs origines dans le but de recueillir de « nouveaux faits ». À cela s’ajoute l’objectif le plus ambitieux, sans doute, de l’expédition : trouver les sources du Nil2. Outre les objectifs fixés et une fois sur place, Antoine d’Abbadie se passionne pour les manuscrits éthiopiens. Il entreprend ainsi de les étudier et de les collecter afin d’offrir un aperçu de la culture écrite de l’Éthiopie chrétienne (Bosc-Tiessé et Wion 2010, 80).

Le départ de l’expédition n’aura lieu qu’en 1837, date à laquelle Antoine d’Abbadie quitte Marseille pour l’Égypte en compagnie de son frère Arnauld d’Abbadie, puis, le 25 décembre de la même année, pour l’Éthiopie3. Si le départ tarde tant, c’est que les années précédentes Antoine d’Abbadie est occupé par la préparation du voyage, tant sur le plan scientifique que matériel, que ce soit par l’étude ou la participation à d’autres expéditions (Arcocha-Scarcia 1997, 83-91). Il prend ainsi très tôt l’habitude de consigner ses observations et pensées dans des carnets lors de ses études, puis les années qui suivent, afin de documenter des voyages en Angleterre ou en Irlande, par exemple (d’Abbadie 1997, 15). Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il conserve cette pratique lors de son expédition dans les régions de la Corne de l’Afrique, où il voyage de 1837 à 1848. Il s’agit d’ailleurs d’une pratique répandue chez de nombreux explorateurs de l’époque4.

De ce voyage subsistent dix-sept carnets scientifiques5 dans lesquels Antoine d’Abbadie note ses observations relatives aux peuples et régions qu’il visite, mais aussi des listes de vocabulaire de plusieurs langues éthiopiennes, des tableaux répertoriant ses mesures géodésiques, le récit de certaines expéditions heure par heure, des listes de matériel, de noms de lieux, des extraits de livres et récits de voyage d’explorateurs l’ayant précédé, des dessins, des cartes et, en bref, tout ce qui lui paraît digne d’intérêt. Contrairement à son frère Arnauld d’Abbadie d’Arrast (d’Abbadie 1868), Antoine ne publie pas de récit de ces onze années de voyage. Néanmoins, il communique pendant le voyage bon nombre de ses notes à la Société de géographie qui les publie au fur et à mesure6. D’autres observations issues des carnets sont reprises dans des travaux postérieurs, parmi lesquels la Géodésie d’Éthiopie ou triangulation d’une partie de la haute Éthiopie : executée selon des méthodes nouvelles (d’Abbadie 1873), la Géographie de l’Éthiopie : ce que j’ai entendu, faisant suite à ce que j’ai vu (d’Abbadie 1890) et le Dictionnaire de la langue Amariñña (d’Abbadie 1881). Il revient aussi sur ses carnets pour travailler sur son Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens : appartenant a Antoine d’Abbadie, correspondant de l’Institut de France (Académie des sciences), membre correspondant de l’Académie de Toulouse et de l’Association britannique pour l’avancement des sciences (d’Abbadie 1859). Outre ces ouvrages, il utilise ses notes de voyage pour préparer des conférences qu’il donne en rapport avec l’Éthiopie.

L’étude des pratiques d’écriture et du système de classement d’Antoine d’Abbadie dans ses carnets de voyage offre non seulement de précieuses informations sur sa manière de travailler, à la fois sur le terrain et rétrospectivement mais permet aussi de mieux appréhender l’organisation interne des carnets. L’objectif de cet article est donc d’analyser la façon dont Antoine d’Abbadie conçoit, travaille et organise ses carnets de voyage en Éthiopie. Pour cela, nous nous référerons à des passages précis des carnets, étudiés et transcrits dans le cadre du projet « MSS-ABBADIE : Les carnets scientifiques d’Antoine d’Abbadie en Éthiopie (1840-1852) : numérisation, transcription et édition », action du plan quadriennal de la recherche de la Bibliothèque nationale de France de 2020-20237. Ce projet a pour objectif la numérisation, la transcription des carnets en faisant appel à la transcription collaborative sur la plateforme Transcrire et leur édition au format XML-TEI. L’article est issu de mon travail en tant qu’assistante de recherche pour le projet en 2020-2021, à la Bibliothèque nationale de France, lors duquel j’ai majoritairement transcrit, décrit et analysé le contenu des carnets. Parmi ces dix-sept carnets, neuf sont pour l’instant en ligne sur la plateforme Transcrire et en cours de transcription ; les autres sont numérisés sur Gallica et devraient être versés prochainement sur Transcrire8.

Après une contextualisation du voyage en Éthiopie, l’analyse portera sur la méthode de travail d’Antoine d’Abbadie sur le terrain et dans les carnets puis sur les questions liées à l’organisation interne des carnets (indexation, numérotations, classement des paragraphes et renvois dans les marges). L’étude traitera enfin de la réutilisation des carnets dans les publications postérieures d’Antoine d’Abbadie, d’après les notes inscrites dans les marges.

Voyager en Éthiopie au xixe siècle : les pérégrinations d’Antoine d’Abbadie (1838-1848)

Antoine d’Abbadie naît en 1810 à Dublin, suivi par son frère Arnauld en 1815. Aîné d’une fratrie de six enfants, il grandit dans une famille d’origine basque (par son père) et irlandaise (par sa mère), fortement imprégné par l’éducation catholique qu’il reçoit. De retour en France en 1818, il vit à Bordeaux puis à Toulouse – il y obtient son baccalauréat – avant de suivre sa famille à Paris, où il se consacre à des études de droit, de géologie, de minéralogie, d’astronomie et d’histoire naturelle. En parallèle se forme dans son esprit le désir d’organiser un voyage en Éthiopie. Il s’intéresse donc à la littérature de voyage ainsi qu’à l’étude des langues, des religions et de la littérature éthiopienne. Après ses études, il est envoyé par François d’Arago au Brésil en 1836 où il y observe pendant près d’un mois les variations diurnes de l’aiguille aimantée pour l’Académie des sciences. Arnauld d’Abbadie développe pour sa part très rapidement une facilité pour les langues et, surtout, se passionne pour la vie militaire. Face à la désapprobation de sa famille devant son projet de carrière militaire, il se joint au projet de voyage d’Antoine en Abyssinie.

De retour du Brésil, Antoine d’Abbadie met enfin à exécution son projet de voyage en Éthiopie, formulé des années auparavant. Il retrouve son frère Arnauld d’Abbadie en Égypte. De là, ils font route vers Massaoua, au sud de l’actuelle Érythrée, qu’ils atteignent le 17 février 1838, puis à Gondar le 28 mai, après avoir établi un missionnaire à Adwa. Mais Antoine d’Abbadie s’aperçoit qu’il manque de matériel pour ses relevés et mesures géodésiques, et doit rentrer en France pour compléter sa panoplie d’instruments scientifiques. Arrivé à Paris au début de l’année 1839, il repart en Éthiopie avec un théodolite et d’autres instruments utiles au calcul des angles. Ayant au départ prévu un séjour de trois ou quatre ans, il y reste pendant près de neuf ans et quitte enfin Massaoua le 4 octobre 1848 pour atteindre Le Caire le 2 novembre de la même année9.

Sur place, les deux frères avancent chacun de leur côté afin de multiplier leurs chances10. Tandis qu’Arnauld participe aux campagnes militaires locales et parvient à nouer avec les princes éthiopiens des relations durables, collectant des manuscrits éthiopiens et négociant des droits de passage pour Antoine11, ce dernier s’applique à faire des relevés des régions qu’il traverse et acquiert lui aussi des manuscrits éthiopiens12. Dans un premier temps, ils se partagent parfois les relevés de la route13 et Antoine charge Arnauld, lors de son séjour en France en 1839, de faire les observations astronomiques et météorologiques jusqu’à son retour14. Mais Arnauld n’a pas « l’amour de la science » de son frère et il renonce rapidement à faire les mesures pour se consacrer pleinement à la vie militaire et aux observations géographiques (d’Abbadie 1868, 344 ; Allier 1998, 40). Si les deux frères se donnent parfois rendez-vous et se retrouvent pendant quelque temps, le seul événement qui les réunit véritablement pendant le voyage est l’expédition aux sources du Nil en 1845-1846 (Allier 1998, 43).

Hormis son domestique basque Domingo, Antoine d’Abbadie se déplace la plupart du temps accompagné par des locaux – porteurs, domestiques, interprètes et esclaves –, formant ce qu’il appelle une « petite caravane » dont il est le chef (d’Abbadie 1867, 35). En cela, sa façon de voyager se distingue des expéditions de la fin du xixe siècle qui mobilisent des moyens énormes, tant sur le plan financier que matériel (Hugon 1991). Ceux qui l’accompagnent lui fournissent en même temps des renseignements géographiques. Leur nom est souvent cité dans les carnets aux côtés de ceux de ses autres informateurs, rencontrés au gré du voyage15. Un autre moyen de déplacement est de s’adjoindre aux grandes caravanes marchandes qui sillonnent l’Éthiopie, surtout pour les routes dangereuses (d’Abbadie 1867, 35). Antoine d’Abbadie recommande aussi de se munir de présents destinés aux différentes personnes rencontrées sur place et qui peuvent faciliter le déroulement du voyage (ibid., 30). Il s’agit d’un procédé bien connu des voyageurs européens en Afrique de l’époque (Surun 2018, 178-180).

Contrairement à la plupart des voyageurs qui se rendent en Afrique au xixe siècle, les deux frères financent eux-mêmes le voyage, et ne sont donc pas contraints de rendre des comptes à des institutions en France (Delpech 2012, 61 ; Surun 2006, 218). Les contacts avec la Société de géographie de Paris sont néanmoins fréquents : Antoine d’Abbadie correspond étroitement avec plusieurs de ses membres, dont son cofondateur et futur président Edme François Jomard16. Il transmet des informations sur la géographie, les peuples et les langues ainsi que sur son voyage au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux sur place, et ses lettres sont parfois publiées telles quelles dans les Bulletins de la Société de géographie.

Le voyage est loin d’être aisé. Antoine d’Abbadie revient dans la préface de la Géodésie de l’Éthiopie sur les multiples difficultés rencontrées lors des onze années passées en Éthiopie17. Le contexte géopolitique est particulièrement instable : l’absence d’un pouvoir centralisateur fort – l’empereur a surtout un pouvoir symbolique – se traduit par l’affirmation de pouvoirs locaux, avec des princes qui règnent sur leur région. Cette période, qui s’étend de 1769 à 1855, est nommée par l’historiographie Zemene Mesafent, ou « l’ère des princes. » Les relations qu’Arnauld parvient à nouer avec le prince Guoscho ne sont pas toujours suffisantes pour permettre aux frères de circuler librement. Outre les conflits locaux, la présence anglaise dans certaines régions d’Éthiopie complique l’avancée des deux frères. Enfin, des difficultés inhérentes à tout voyage à l’étranger ralentissent considérablement la progression : après une blessure à l’œil, Antoine d’Abbadie est frappé à plusieurs reprises d’ophtalmies.

Les exploits des deux frères leur valent rapidement tous les honneurs dès leur retour en France. Ils reçoivent en 1850 la médaille d’or de la Société de géographie de Paris (membre actif, Antoine en sera élu président en 1892). De fait, le voyage en Éthiopie et le succès qu’il rencontre une fois de retour en France ont vraisemblablement construit la carrière scientifique d’Antoine d’Abbadie. Il participe en parallèle à la fondation de la Société de linguistique de Paris en 1863, et en devient le premier président. La masse du savoir accumulé en Éthiopie – observations géographiques et linguistiques, relevés géodésiques – est telle qu’Antoine d’Abbadie consacre une partie de son temps à la reprise de ses notes, notamment pour publier des ouvrages et communications sur l’Éthiopie.

***

Le voyage d’Antoine d’Abbadie est à replacer dans le contexte plus vaste des voyages d’exploration en Afrique au xixe siècle. L’intérêt pour les voyages d’exploration en Afrique grandit à la fin du xviiie et au début du xixe siècle en Europe, d’abord en Angleterre en 1788 avec la création de l’African Association, puis en 1821 en France avec la création de la Société de géographie de Paris (Duclos et Loiseaux 2005, 19). Ce regain d’intérêt s’explique par la recherche de nouveaux débouchés commerciaux, la lutte contre l’esclavage et la volonté d’évangéliser les peuples africains, mais surtout par un désir de compléter les connaissances géographiques sur l’Afrique, en particulier le cours du Niger et les sources du Nil.

Le plus célèbre voyageur en Abyssinie est l’Écossais James Bruce. Il s’y rend entre 1768 et 1774 pour découvrir les sources du Nil. Son récit (Bruce 1790) semble avoir éveillé chez Antoine d’Abbadie le désir de se rendre à son tour en Éthiopie. D’autres voyageurs suivent Bruce, et précèdent Antoine18. Mentionnons entre autres le voyage de l’anglais Henry Salt (1805-1806 et 1809-1811) qui vérifie notamment les informations sur l’Éthiopie collectées par James Bruce ; celui de Frédéric Cailliaud (1821) qui remonte la vallée du Nil et décrit Méroé ; celui du Prussien Eduard Rüppell (1830-1834) qui rapporte de nombreux spécimens d’histoire naturelle, mais aussi des manuscrits éthiopiens antiques, et réalise des relevés cartographiques des régions qu’il traverse ; celui des Français Edmond Combes et Maurice Tamisier (1835-1837), envoyés en mission en Éthiopie. Citons encore les voyages de Théophile Lefebvre, envoyé par le gouvernement français, et contemporain de celui des frères d’Abbadie (1838-1840, 1841-1843 et 1847), ainsi que ceux de Charles-Xavier Rochet d’Héricourt (1839-1840 et 1842-1845 et 1847), qui se rend notamment dans le Choa et chez les Oromo. Tous les voyages et travaux de ces explorateurs sont connus d’Antoine d’Abbadie : il revient d’ailleurs sur certains de leurs résultats dans ses carnets pour les vérifier, les réfuter ou les compléter19. Le voyage d’Antoine d’Abbadie s’inscrit donc dans la lignée des voyageurs européens en Éthiopie et sa recherche des sources du Nil se situe dans une quête poursuivie par de nombreux autres explorateurs de son époque20 et après lui21.

Dans le contexte que nous avons évoqué, l’intérêt des carnets de voyage d’Antoine d’Abbadie prend tout son sens. En effet, et contrairement à de nombreux voyageurs, Antoine d’Abbadie n’a pas publié de récit de son voyage22. Celui de son frère Arnauld ne rend pas compte des résultats scientifiques obtenus par Antoine, ni du détail de sa propre expérience en Éthiopie. Les carnets de voyage ne constituent pas l’unique témoignage du voyage d’Antoine en Éthiopie, mais ils contiennent des informations inédites qu’Antoine d’Abbadie n’a jamais publiées.

Antoine d’Abbadie communique en effet régulièrement des résultats scientifiques de son voyage à la Société de géographie de Paris qui les publie au fur et à mesure dans les Bulletins de la Société de géographie de Paris23. Une fois de retour, il continue à exploiter le contenu de ses carnets. Il fait copier ses « journaux de voyage » (Éthiopien d’Abbadie 265, 266, 267 et 279) au propre dans des volumes dédiés (NAF 21300 et 21301), réorganisant les notes pour les carnets 265, 266 et 26724. Sont absents de cette copie les pages rassemblées sous le titre « Renseignements oraux sur les pays inconnus » et les « Noms de lieux », puisqu’Antoine utilise ces notes pour constituer sa Géographie de l’Éthiopie : ce que j’ai entendu, faisant suite à ce que j’ai vu (1890). Outre cet ouvrage, il publie le résultat de sa méthode géodésique dans la Géodésie d’Éthiopie ou triangulation d’une partie de la haute Éthiopie : executée selon des méthodes nouvelles (1873), et un Dictionnaire de la langue amariñña (1881). Il s’exprime aussi sur la façon d’organiser un voyage dans ses Instructions pour les voyages d’exploration (1867), sur les Instruments à employer en voyage et manière de s’en servir (1878) et dans l’Exploration de l’Afrique équatoriale. « Credo » d’un vieux voyageur (1884). Enfin, il communique lors de lectures faites à la Société de géographie et dans plusieurs revues scientifiques sur divers sujets relatifs à son voyage en Éthiopie, dont l’esclavage, les langues saho, etc. Le voyage en Éthiopie ne cesse donc de constituer une matière pour ce travail scientifique.

Une partie des notes contenue dans les carnets demeure toutefois inédite. Jusque-là peu accessibles à la recherche, car complexes à lire et à appréhender, les données sont très hétéroclites. La section rassemblée sous le titre de « Journal » ou encore les observations sur les langues, les peuples, en particulier les Oromo qu’Antoine et Arnauld sont parmi les premiers à décrire, n’ont pas ou très peu été réutilisées et exploitées. La transcription des carnets permettra par exemple de souligner le rôle joué par les informateurs éthiopiens comme Ahmed Roble, dont le nom apparaît certes dans la Géographie de l’Éthiopie mais sans précision, tandis que dans les carnets on apprend qu’il voyage avec Antoine d’Abbadie depuis cinq ans (Éthiopien d’Abbadie 267, fol. 2r [Transcrire]). Transcrire ces carnets offrira donc une meilleure accessibilité à leur contenu et permettra de mieux comprendre le voyage et le travail d’Antoine d’Abbadie sur le terrain en Éthiopie.

Le recueil d’informations : la méthode de travail d’Antoine d’Abbadie sur le terrain et dans les carnets

Pour comprendre les pratiques d’écriture d’Antoine d’Abbadie et son système de classement dans les carnets, il convient d’étudier ses méthodes de travail. Celles-ci permettent en effet d’éclairer l’organisation interne des carnets. L’explorateur explicite sa méthode de travail dans sa préface à la Géographie de l’Éthiopie : ce que j’ai entendu, faisant suite à ce que j’ai vu. Il expose dans un premier temps la façon dont il recueille des informations – du moins à la cour d’Abba Bagibo25 :

« Les relateurs qui inspiraient le plus de confiance étaient les esclaves volés depuis peu, les guerriers qui vont au loin pour chasser le buffle ou l’éléphant afin de se faire une belle position sociale, et les messagers de roitelet à roitelet qu’on pourrait appeler des ambassadeurs africains. Ces trois catégories d’informateurs n’avaient aucun intérêt à cacher leurs routes et les messagers abondaient auprès de Abba Bagibo, car ce seigneur des Limmu aimait à faire grandir sa renommée par des relations lointaines. Ces envoyés de pays voisins, retenus longtemps à la cour selon la coutume africaine, étaient bien aises d’entretenir le seul homme blanc qu’on y eût jamais vu » (d’Abbadie 1890, 6).

Ainsi, Antoine d’Abbadie met sur le compte de sa couleur de peau la facilité avec laquelle il obtient des renseignements. Toutefois le recueil d’informations ne semble pas aller de soi, puisqu’il distingue trois catégories d’informateurs prompts à le renseigner, ce qui signifie que tous les Éthiopiens ne sont pas perçus comme de potentiels informateurs. Il précise ensuite :

« Après avoir perdu les informations de quelques indigènes par l’effroi que leur inspirait mon empressement à mettre par écrit ce qu’ils disaient, je pris le parti de conserver dans ma mémoire toute conversation importante et de ne la transcrire qu’après le départ du narrateur. Quelquefois j’oubliais ainsi des noms propres et quand je ne réussissais pas à les retrouver, il a bien fallu les laisser en blanc, ainsi qu’on le verra parfois ci-dessous » (ibid.)

Antoine d’Abbadie montre bien, dans ce passage, les difficultés auxquelles tout voyageur occidental peut être confronté lors d’un voyage en Afrique ou ailleurs au xixe siècle : celles de recueillir des informations sans susciter de méfiance. Le capitaine Louis-Auguste Binger, qui voyage en Afrique de l’Ouest dans les années 1880, rapporte des propos semblables (Van den Avenne 2017, 136). Dans le cas d’Antoine d’Abbadie, la mise à l’écrit des renseignements qu’il recueille oralement semble effrayer ses informateurs. L’explorateur se résout alors à changer de méthode et renonce à prendre des notes lorsqu’il interroge un informateur, se contentant de l’écouter pour le rapporter après coup sur ses brouillons.

Les conséquences de cette méthode de travail sont visibles dans les carnets ainsi que dans la Géographie de l’Éthiopie. Les carnets comportent en effet de nombreuses réserves, à savoir des espaces laissés blancs intentionnellement et permettant à l’auteur de compléter la phrase avec le mot manquant le cas échéant26. Les réserves peuvent aussi s’expliquer par les difficultés rencontrées : Antoine d’Abbadie rapporte par exemple avoir oublié des noms de routes car son informateur lui donne les renseignements la nuit tombée27. On observe parfois des ajouts ultérieurs. Dans certains cas, il semble bien qu’il soit parvenu à compléter ses informations, toutefois ce n’est pas systématique. Cela explique donc la récurrence de réserves dans les carnets, souvent pour des noms propres oubliés quand la mémoire lui a fait défaut après avoir écouté un témoignage.

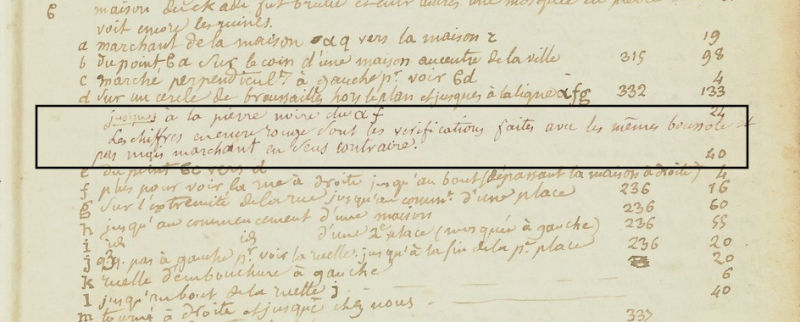

L’ajout d’informations ultérieures (précisions des propos, nouvelles mesures géodésiques, nom propre oublié) dans les carnets se remarque aux mots dont l’encre est différente de l’ensemble d’un paragraphe, ou encore par l’ajout d’une précision entre deux lignes. Antoine d’Abbadie n’hésite pas à utiliser une encre différente pour signaler certains d’entre eux. On observe par exemple des chiffres en rouge qui apparaissent parfois à côté de relevés et mesures, pour lesquels il précise :

« Les chiffres en encre rouge sont les verifications (sic) faites avec les mêmes boussoles et pas mais marchant en sens contraire. » (Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 39r.)

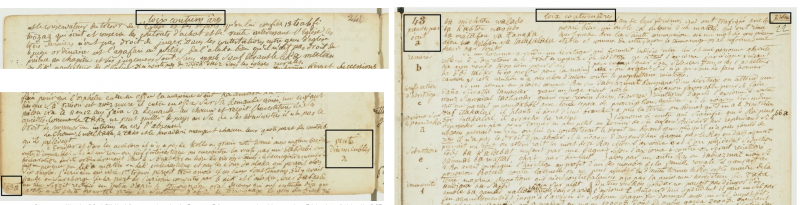

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 39r (détail)

Nous encadrons.

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f79.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13061.

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Cet exemple illustre la façon dont Antoine d’Abbadie travaille. Le changement d’encre, ici volontaire, témoigne d’une volonté de distinguer visuellement ses secondes mesures des premières. Il faut toutefois différencier cette pratique des cas où l’encre d’un mot ou d’une phrase est distincte du reste d’une page en raison d’un ajout postérieur d’informations ou de mots (la plupart du temps, des noms propres) complétant les observations recueillies. En plus de cette différence de couleur d’encre, ces ajouts sont parfois visibles car insérés entre deux lignes, d’une écriture plus petite, comme dans l’exemple suivant : « Ramha dit qu’il ne croit pas [ajout supra linéaire] haylou confirme ceci [/ajout supra linéaire] ces chiffres » (Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 106r [Transcrire]). L’indication, d’une écriture plus petite insérée entre deux lignes, a de toute évidence été ajoutée après la rédaction de l’ensemble de la page, en témoigne l’encre plus claire par rapport au reste du paragraphe. Cet exemple d’ajout renseigne également sur la manière dont Antoine d’Abbadie travaille : il confronte les différentes informations qu’il recueille, questionnant plusieurs informateurs afin de recouper un témoignage et s’assurer de sa validité. En ce sens, sa démarche est bien celle d’un scientifique soucieux de rapporter des données exactes et donc toujours précautionneux dans la récolte de renseignements.

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 106r (détail)

Nous encadrons.

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f213.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13195

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Ce type d’ajouts dans les marges ou entre les lignes, ainsi que la façon dont Antoine d’Abbadie s’insère régulièrement dans le récit de ses observations, démontrent une réflexivité qui ne va pas de soi et mérite d’être soulignée. L’explorateur n’hésite pas à remettre en cause les informations qu’il obtient par des remarques dans le corps même du texte, par exemple à propos de considérations sur l’agriculture :

« Dans une bonne année il aurait de la même semence 7 à 8 tchan m’assure-t-il, ce qui me semble énorme, car ce serait 64 pour un. » (Ibid., fol. 106r [Transcrire].)

Lorsqu’il s’agit de conclusions personnelles, il reste toujours prudent :

« La dessus (sic) ayant demandé si une legère (sic) barque flottant sur le marab ou Gach atteindrait l’Atbara on me dit que non, à cause des grands arbres qui abondent là d’où j’ai conclu (car je n’ai pas pu en poser la question) que la jonction a lieu seulement pendant l’inondation » (ibid., fol. 91r [Transcrire]).

À d’autres reprises, le manque de concordance entre plusieurs informateurs conduit Antoine d’Abbadie à faire la synthèse de toutes les données reçues :

« Leurs évaluations se sont quelquefois trouvées très divergentes ; en pareil cas j’ai opposé mes autorités l’une à l’autre pour tâcher de les amener à un rapprochement, à un compromis estimatif ; quand je n’ai pas réussi j’ai tantôt pris la moyenne de leurs estimations, tantôt donné la preference (sic) à l’une et à l’autre suivant le degré de confiance qu’elles ne paraissaient mériter pour chaque cas particulier » (ibid., fol. 74r. [Transcrire]).

Il écrit encore, à propos de la coloquinte : « [Elle] est employée au Sennār soit pour tanner les cuirs soit p.r (sic) les colorer. Savoir lequel des deux » (ibid., fol. 34v [Transcrire]) ou à propos de l’île de Dahlak : « Le nom local de Dahlak est Dahlak (confirmé) » (ibid., fol. 51v. [Transcrire]). Un exemple particulièrement intéressant est la référence dans le corps du texte à un autre témoignage, contenu dans un carnet différent, dans le carnet 265 :

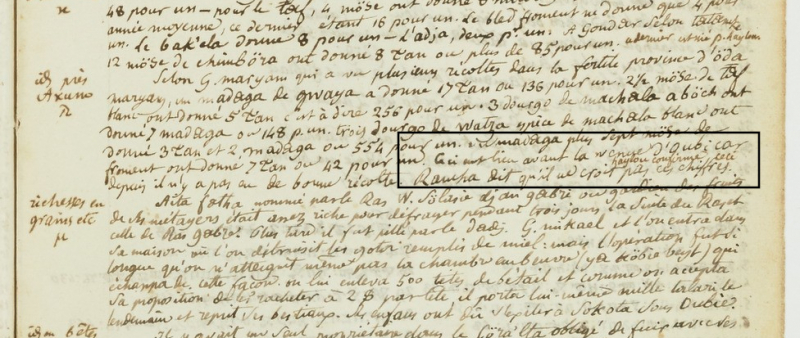

« 16 mai. Un esclave Galla du bord natif de Limmou confirme le n° 151 de mes notes & extraits c.a.d. qu’il dit : le pays (bia) Limmou contient les villages ou bourgs (gandas) ci-contre » (ibid., fol. 36v [Transcrire]).

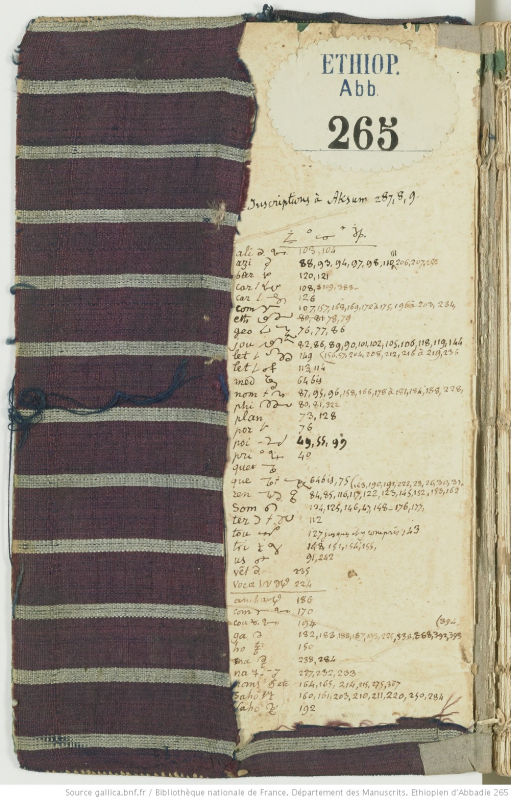

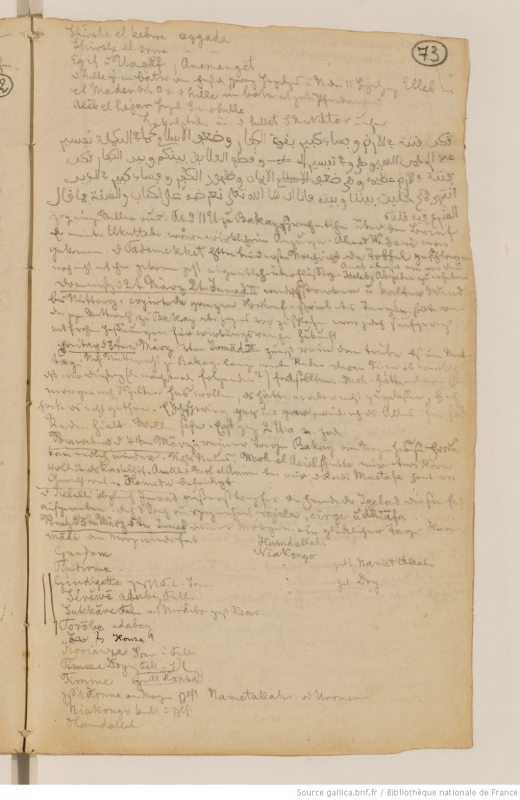

Le n° 151 fait référence au carnet 272, dans lequel il y a une entrée numérotée « 151 » dans la marge (fol. 72, voir image ci-dessous28). Ce renvoi vers un autre carnet montre qu’il y a un retour sur ses notes effectué par Antoine d’Abbadie, révélant là encore une méthode de travail fondée sur la comparaison et le recoupement entre les différents informateurs, à la fois locaux et issus de sources européennes.

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 36v (gauche) et Éthiopien d’Abbadie 272, fol. 7v (droite) (détails)

Nous encadrons.

Permaliens Gallica : 265 fol. 36v : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f74.item

272 fol. 7v : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029329c/f16.item.r=272%20272

Transcrire : 265 fol. 36v : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13056

272 fol. 7v : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/15286/15302

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Lorsqu’il le peut, Antoine croise ses observations avec celles de son frère Arnauld29, mais aussi avec des lettres et même avec ses anciennes notes30. Malgré sa méthode de collecte, Antoine d’Abbadie est parfois confronté à des difficultés – un informateur qui affirme une chose peut lui dire le contraire le lendemain, et la langue complique la tâche. Il revient sur ces difficultés et les erreurs qu’il a pu faire dans les renseignements consignés dans le carnet 265, au début du carnet 266 – sans doute désormais aidé par une meilleure compréhension du pays et des langues locales (Éthiopien d’Abbadie 266, fol. 1r [Transcrire]).

Aux problématiques diverses liées au recours à différents informateurs s’ajoutent les erreurs personnelles. Antoine d’Abbadie écrit par exemple, toujours dans le carnet 265 :

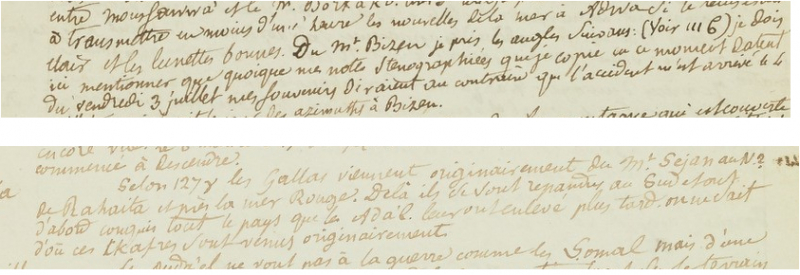

« Ici mentionner que quoique mes notes stenographiées (sic) que je copie en ce moment datent du vendredi 3 juillet mes souvenirs diraient au contraire que l’accident m’est arrivé le 4 juillet, ce qui serait le jour des azimuths à Bizen » (Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 34r. [Transcrire]).

Ce passage suggère qu’Antoine d’Abbadie rédige une partie de ses carnets au moins à partir de notes à l’état de brouillon. L’usage de la sténographie apparaît dès l’étape du brouillon, pratique d’écriture que l’on retrouve de manière récurrente dans les carnets31. Par ailleurs, la réflexivité d’Antoine d’Abbadie l’amène, en recopiant ses notes, à les comparer avec ses souvenirs pour se rendre compte qu’il s’est vraisemblablement trompé dans une date. Cette remarque témoigne là encore du souci de l’explorateur de noter des informations les plus précises possibles, jusqu’aux dates. Lorsqu’il a un doute, il n’hésite pas à remettre en cause ses notes. Toutes ces indications montrent donc qu’Antoine d’Abbadie est particulièrement scrupuleux dans le recueil de renseignements. Il recoupe les témoignages lorsqu’il en a l’occasion ou précise si une donnée lui manque, ajoutant dans le corps du texte des remarques sur l’état de transmission de l’information.

Si Antoine d’Abbadie obtient facilement des informations, c’est qu’il a su s’intégrer à la société éthiopienne sans susciter de méfiance. Ainsi, il se présente comme un savant ou professeur (« mamhĭr »), ce qui lui permet de fréquenter les écoles et lui évite surtout de passer pour un espion politique (d’Abbadie 1890, 6-7). Ce statut social mais aussi sa couleur de peau, associée à un statut social élevé, lui attirent la bienveillance d’une partie de la population locale et facilite le recueil d’informations, comme il le précise :

« Grâce à la couleur insolite de ma peau qui faisait tache sur toute la population, celle-ci me regardait comme un qallîca d’une qualité hors ligne et comme, au contraire des habitudes oromo, je répondais aux questions sans prendre des paiements en myrrhe, café ou sel, les clients affluaient chez moi ; je les faisais causer et je n’eus jamais besoin d’aller en quête de renseignements » (ibid., 7).

L’explorateur ne semble donc pas éprouver de difficultés à obtenir des informations. Il nuance toutefois son propos en soulignant qu’une partie des gens qu’il croise, dont les marchands n’aiment pas « indiquer les chemins qu’ils suivent, car tout questionneur leur semble un concurrent futur » (ibid., 6).

Un autre point central dans la collecte d’informations est la question de la langue. La plupart des explorateurs voyagent avec des interprètes, mais les plus scrupuleux, comme Heinrich Barth, essaient d’apprendre les langues locales pour communiquer plus aisément, sans passer par un intermédiaire (Surun 2018, 227-228). Confronté lui aussi à cette problématique, Antoine d’Abbadie, dans sa préface à la Géographie, affirme travailler sans interprète. À ce sujet, il est catégorique : « Les truchements sont la plaie vivante des explorateurs » (ibid., 7). La raison en est simple : ceux-ci peuvent fournir de fausses informations, à dessein ou par erreur lorsqu’ils sont médiocres. En ayant été victime au début du voyage, Antoine d’Abbadie préfère communiquer par signes avec les informateurs locaux, lorsqu’il ne connaît pas leur langue. Cette précision montre, encore une fois, le désir de recueillir des informations les plus « vraies » possibles. Travailler avec un interprète qui va nécessairement faire des erreurs ou peut choisir de taire certains faits, c’est ajouter un intermédiaire dans la collecte de renseignements et prendre le risque de rapporter des informations erronées. Toutefois, on peut nuancer cette affirmation à partir d’indications contenues dans les carnets et qui montrent qu’Antoine d’Abbadie a parfois recours à des interprètes, au moins pour établir ses vocabulaires (Éthiopien d’Abbadie 271, fol. 109r, [Transcrire]).

Le même souci d’exactitude anime Antoine d’Abbadie dans sa façon de travailler sur le terrain et explique qu’il préfère laisser des réserves, y compris dans une édition imprimée, plutôt que d’indiquer de fausses informations32. Par moments, l’explorateur doit toutefois se résoudre à d’autres méthodes pour obtenir des renseignements. C’est par exemple le cas au Gojab, contrée dans laquelle il ne peut se rendre, aux dires de ses informateurs, celle-ci étant considérée comme trop dangereuse. Antoine d’Abbadie note : « II fallut donc me résigner à étudier par les récits d’autrui ces contrées qu’il m’était interdit d’examiner en personne » (ibid., 23). Enfin, il n’hésite pas à compléter ses renseignements sur une région s’il y repasse au cours de son voyage, aidé en cela par ses progrès dans plusieurs langues locales (d’Abbadie et Radau 1873, v). La façon de travailler sur le terrain d’Antoine d’Abbadie renseigne sur la manière dont il élabore ses carnets et reflète donc leur organisation interne.

Ordonner pour mieux classer : l’organisation interne des carnets de voyage

La matérialité des carnets : l’organisation générale

Les dix-sept carnets relatifs au voyage en Éthiopie d’Antoine d’Abbadie sont de dimensions et de formats divers. Ainsi, le plus petit carnet mesure 17 centimètres de hauteur (carnet 274) et le plus grand, 36 centimètres (carnet 218). Le nombre de pages est variable : il va d’à peine une soixantaine de pages rédigées (carnet 268) à 360 pages rédigées (carnet 265). Si l’on évoque les pages rédigées, c’est que plusieurs carnets comportent un nombre important de pages vierges. À titre d’exemple, le carnet 280 comporte 130 pages vierges pour environ 90 pages rédigées. Ces pages blanches figurent parfois entre deux pages rédigées, sans doute en attente pour un sujet particulier, tandis que d’autres qui se suivent indiquent simplement un carnet inachevé.

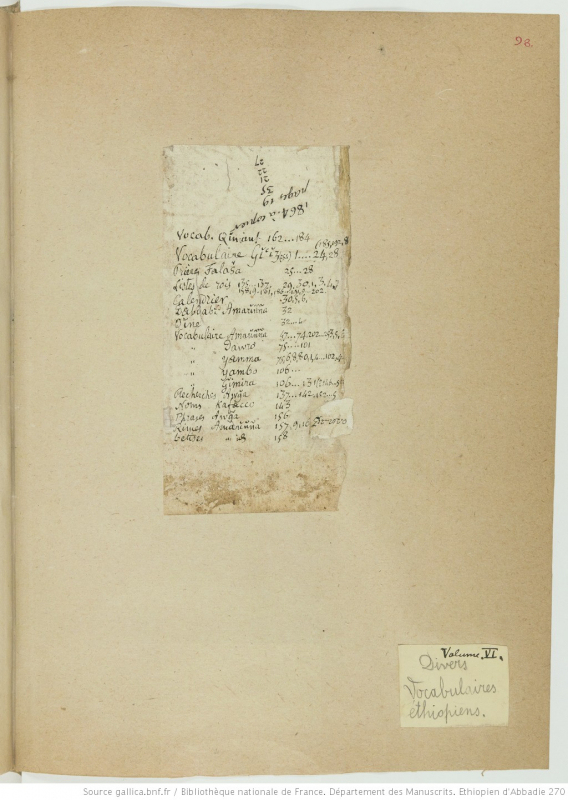

Dans certains carnets, l’organisation a été remaniée, comme en témoignent les pages arrachées, découpées ou collées. Il y figure aussi quelques pages inversées. Chaque carnet a été numéroté (volume de 1 à 17, sur la couverture ou la page de garde), même si la numérotation semble sujette à des modifications, comme pour le carnet 269 pour lequel d’Abbadie semble hésiter entre deux numérotations ; il inscrit sur la page de garde « Volume 4 des manuscrits de voyage », puis, à côté, « Vol V prob.t (1870) » (Éthiopien d’Abbadie 269, fol. 1r [Transcrire]). La numérotation est donc effectuée après coup, Antoine d’Abbadie y revenant des années après son retour d’Éthiopie. Certains carnets ont ensuite été insérés dans des étuis, sans doute pour les protéger : c’est le cas du carnet 276, sur l’étui duquel un titre et le numéro de volume sont inscrits33.

Le contenu et les thèmes

Le contenu des carnets diffère beaucoup d’un carnet à l’autre car Antoine d’Abbadie n’en fait pas le même usage. Trois carnets (265, 266, 267) se distinguent par un contenu, une organisation et un classement similaire. Ils se composent en effet de notes diverses, d’un « Journal » de voyage, de quelques mesures et relevés, de tableaux, avec des entrées thématiques récurrentes et communes aux trois carnets. Ils portent sur des périodes chronologiques distinctes (visibles à la présence de calendriers dans chacun d’eux), avec un système de classement commun à partir de mots-clés et de renvois dans les marges et des titres en haut de la plupart des pages, ensuite répertoriés et indexés au début ou à la fin.

Ajoutons à cet ensemble le carnet 279 qui porte lui aussi sur une période précise du voyage, à savoir le début (183834). Toutefois, l’organisation et le classement des notes dans ce carnet diffère des trois autres (présence de mots-clés dans les marges mais pas de calendrier et d’entrées thématiques aussi ordonnées), peut-être parce qu’il s’agit du premier d’entre eux. On peut faire l’hypothèse que ces quatre carnets – en plus de ceux qui compilent les observations météorologiques et astronomiques – constituent les carnets « de terrain », même s’il y a peut-être eu plusieurs strates de prises de notes.

Le carnet 280 concerne lui aussi une période du voyage (1839-1840)35 et comporte des mesures et observations météorologiques. Il s’agit du seul carnet, en plus des trois susmentionnés (265, 266, 267), à contenir un calendrier. Il constitue toutefois un cas à part, car il n’a certainement pas été rédigé – du moins pour la majeure partie – par Antoine d’Abbadie, mais de toute évidence par son frère Arnauld. Les mesures ont en effet été prises à la période pendant laquelle Antoine est rentré en France récupérer des instruments de mesure nécessaires à son travail scientifique en Éthiopie36. Ces carnets diffèrent aussi des trois cités car ils n’utilisent qu’une marge pour numéroter et référencer les paragraphes par mots-clés (il n’y a donc pas de marge dédiée aux renvois) et n’ont pas été indexés ni paginés. On pourrait aussi citer le carnet 268, dans lequel figure des années dans les marges. Si le titre comporte également une indication de la période couverte par le carnet « Observations ? 1839 à 1848 n.9. », il s’agit en fait d’un carnet composé uniquement de mesures (tableaux et relevés de distances) qui ont été prises à différentes périodes du voyage, classées et numérotées dans les marges selon les années auxquelles elles ont été produites, et qu’Antoine d’Abbadie semble désigner comme étant son « Journal Astronomique »37. Enfin, certains carnets comportent aussi des indications sur la période à laquelle Antoine d’Abbadie a terminé de rédiger (sans compter les ajouts ultérieurs) comme le 272 et le 278, permettant de dater en partie le carnet. Toutefois, cela ne permet pas d’établir une période de rédaction précise38.

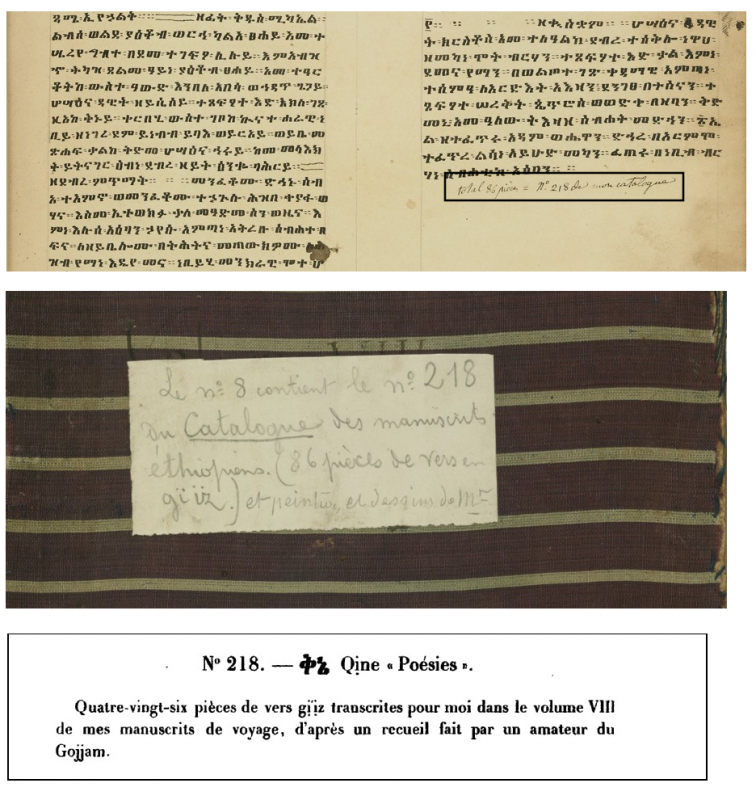

Les autres carnets sont constitués pour la plupart de listes de vocabulaire en différentes langues éthiopiennes (carnet 269, 274, 275, 276, 277), pratique courante chez les voyageurs de l’époque39 ; d’autres encore présentent un ensemble de données de nature diverse, incluant des cartes, listes de vocabulaire et de noms de lieux, courtes notes, relevés de mesures astronomiques et géodésiques (carnet 270, 271, 273, 278). Le carnet 272, intitulé par Antoine d’Abbadie « Notes et extraits », compile des extraits de différentes sources (récits d’autres voyageurs en Éthiopie ou extraits de sources portant sur l’Éthiopie, mais aussi extraits de manuscrits éthiopiens recopiés et transcription d’informations recueillies auprès de locaux) et quelques notes relatives au voyage40. Antoine d’Abbadie recommande d’ailleurs l’usage de ce type de carnet afin de limiter les bagages et d’avoir toujours avec soi les extraits dont on a besoin (d’Abbadie 1867, 23)41. Enfin, le carnet 218 comporte des cartes, des dessins en couleur et des notes. Ces disparités suggèrent que les carnets n’ont pas été utilisés de la même manière. Certains carnets paraissent avoir surtout servi sur le terrain, comme le carnet 280 par exemple. On y trouve en effet peu d’ajouts marginaux, pas de système de classement apparent et il ne semble pas avoir été remanié après coup. D’autres carnets apparaissent plus organisés : l’écriture y est plus lisible, un système d’index a été ajouté et des cartes et dessins y figurent, ce qui témoigne d’une utilisation au-delà du terrain.

L’organisation interne des carnets n’est pas linéaire. Ainsi, une page peut traiter des Somalis, la suivante comporter des tableaux de mesures et celle d’après un extrait de son « journal » de voyage. Les carnets servent en outre d’aide-mémoire. Dans le carnet 267 par exemple, une page porte la mention « ce qui me resterait à voir ou à faire » et contient des listes dont une partie a été barrée (Éthiopien d’Abbadie 267, fol. 165r [Transcrire]).

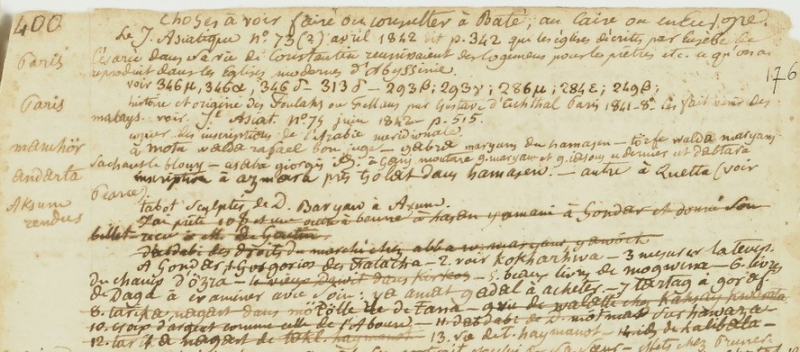

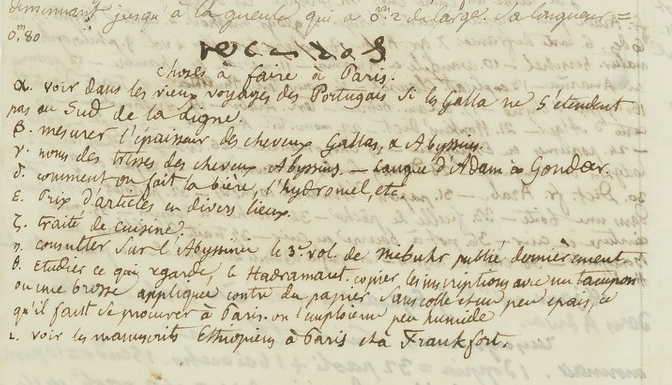

On retrouve dans d’autres carnets des listes du même type, intitulées « Choses à voir ou consulter à Baté, au Caire ou en Europe » (Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 176r [Transcrire]), ou encore, les « Choses à faire à Paris » (Éthiopien d’Abbadie 279, fol. 76v). Des ajouts au crayon à papier concernant le voyage sont aussi visibles tels que « Commander Porter, Corvette […] » (Éthiopien d’Abbadie 271, fol. 138v [Transcrire]). Chaque page porte donc sur un thème spécifique et la suite peut se trouver une dizaine de pages plus loin, mais il arrive aussi que deux ou trois pages sur le même sujet se suivent.

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 176r (détail) : « choses à voir ou consulter à Baté, au Caire ou en Europe »

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f353.item.r=265%20265

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13335

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Éthiopien d’Abbadie 279, fol. 76v (détail) : « Choses à faire à Paris »

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100293227/f164.item.r=279%20279.

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

En plus de l’absence de linéarité, on constate que les carnets ne suivent pas nécessairement la chronologie du voyage. Dans le carnet 265 par exemple, le folio 40r porte sur des faits advenus en 1841, comme le précise le titre de la page (« Sejour à Toudjourah ♀ 5 mars 1841 »), tandis que plus loin le folio 74r (« Souays [...] 29 aout 1839 ») évoque des faits qui se déroulent en 1839. Il s’agit d’un fait récurrent dans les carnets. Rappelons que s’ils portent sur le voyage et comportent des pages intitulées « Journal » (sans doute recopiées à partir d’un journal de voyage tenu par l’auteur), les carnets ne font pas le récit du voyage en Éthiopie42. Par conséquent, suivre un ordre chronologique a moins de sens.

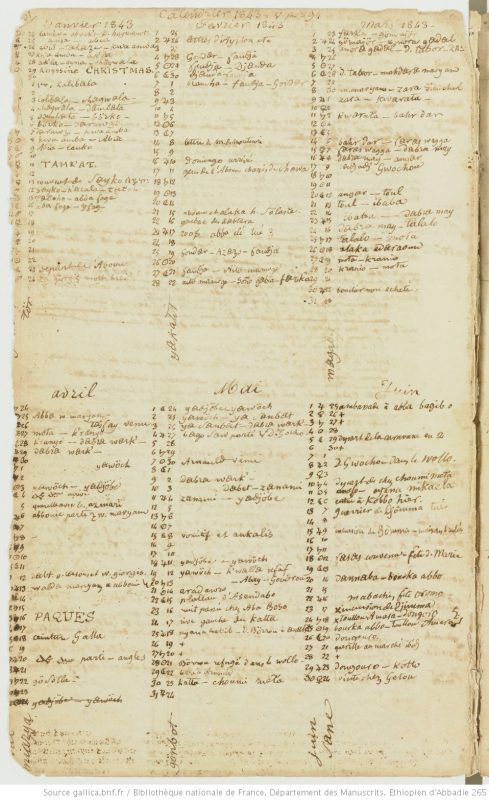

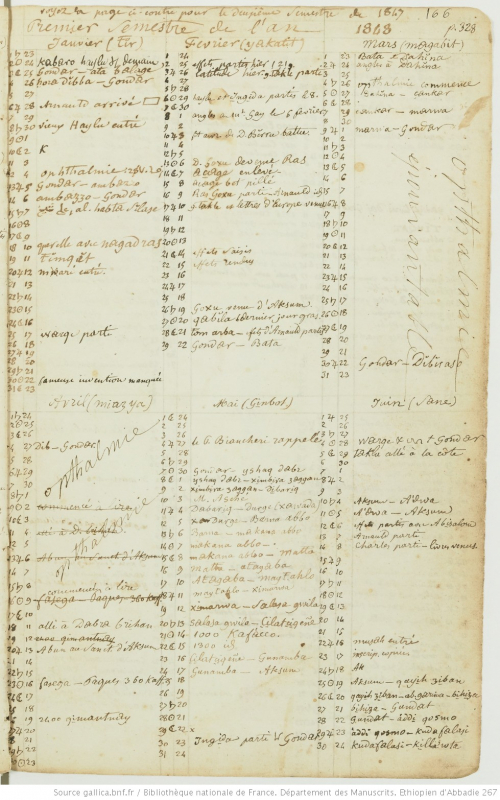

Les calendriers

Les calendriers relatifs au voyage d’Antoine d’Abbadie ne figurent que dans quatre carnets (265, 266, 267, 280). Ils permettent de retracer la chronologie du voyage et montrent que les carnets couvrent des périodes du voyage distinctes43. Le premier, le carnet 265, s’étend du 18 août 1839 au 21 juin 1843. Le deuxième, le carnet 266, couvre la période du 22 juin 1843 au 7 avril 1845. Le troisième, le carnet 267, correspond à la période du 20 avril 1845 au 2 octobre 1848. Le quatrième, le carnet 280, concerne l’année 1839 et une partie de l’année 1840. Les autres carnets, davantage composés de listes de vocabulaire, de tableaux, de mesures, de dessins et de notes éparses, portent sur l’ensemble du voyage, sans bornage chronologique clairement établi. Les quatre carnets mentionnés contiennent justement des calendriers pour chaque année, ceux des carnets 265, 266 et 267 détaillant les étapes du voyage et apportant diverses informations comme les dates de fêtes éthiopiennes, l’achat d’objets, l’envoi de lettres ou encore l’état physique d’Antoine, qui note souffrir d’une « ophtalmie épouvantable » pendant plusieurs semaines en mars-avril 184844. La différence d’encre suggère qu’Antoine d’Abbadie complète les calendriers au fur et à mesure de son voyage. Ces carnets se distinguent donc des autres par leur organisation interne, en lien avec la chronologie, celle-ci étant explicitée dans les calendriers. Notons toutefois qu’Antoine d’Abbadie revient sur ses notes au-delà des dates qu’il donne pour chaque carnet, notamment pour compléter des informations45 (Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 92v [Transcrire]).

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 176v : calendrier de l’année 1843

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f354.item.r=265%20265

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13336

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Éthiopien d’Abbadie 267, fol. 166r : calendrier du premier semestre de l’année 1848

« Ophtalmie épouvantable », Mars-avril.

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029332n/f331.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/13635/13963

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

L’indexation

Pour s’y retrouver dans la masse éparse de notes et d’observations, Antoine d’Abbadie a indexé les pages d’une partie de ses carnets par thème. Lorsque c’est le cas, l’index figure au début et à la fin, sur les contreplats supérieurs et inférieurs46. On l’observe dans au moins onze carnets (265, 266, 267, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278) sur les premières pages ou les dernières pages, mais de manière inégale. Certains index sont très fournis (l’indexation du carnet 272 comprend environ une dizaine de pages, fol. 83v à 94r) tandis que d’autres se limitent à trois ou quatre entrées sans aucun numéro de page correspondant (carnet 278). Il s’agit d’un travail vraisemblablement élaboré une fois la majeure partie du carnet rédigée, puisqu’il nécessite d’avoir été paginé, titré et classé au préalable.

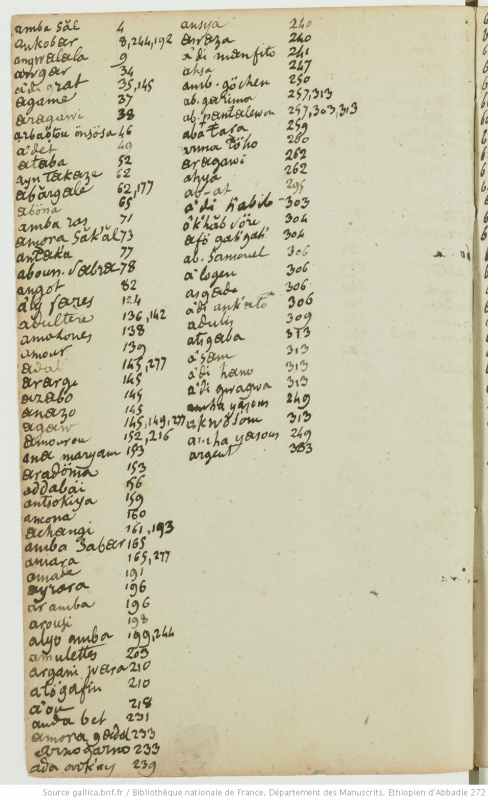

Éthiopien d’Abbadie 272, fol. 83v : début de l’index

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029329c/f168.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/15286/15453

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Éthiopien d’Abbadie 270, fol. 98r : index

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100294645/f201.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/14131/14329

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

L’index comprend des entrées de mots, parfois abrégés, souvent dans l’ordre alphabétique, qui, sauf exception, renvoient à des numéros de page du carnet. Dans le carnet 265 par exemple, la première partie de l’index sur le contreplat supérieur répertorie des termes qui font référence aux titres de page. Ces derniers permettent de visualiser rapidement le contenu de la page, par un thème (par exemple, « tribus Saho ») ou un lieu (« Sejour à Toudjourah »), ou encore un contenu spécifique (« Journal », « renseignemens oraux sur les pays inconnus », etc.). Les titres reviennent de manière récurrente tout au long du carnet : il y a par exemple plusieurs pages portant le titre « tribus Saho » ou « Sejour à Toudjourah. » La date n’apparaît pas systématiquement dans le titre de la page. De nombreuses pages ne sont pas titrées, notamment une partie de celles composées de tableaux et de mesures.

Ce sont ces titres de pages qui sont repris dans l’index, pour la plupart. Ainsi, l’abréviation « med » est suivie du numéro de page 64 bis et renvoie au folio 7v du carnet 265 : « med » signifie « médicaments », le titre de la page, tandis que le numéro est celui de la page. « ren » est l’abréviation de « renseignements oraux sur les pays inconnus » et renvoie par exemple à la page 84 (fol. 14v), titrée « renseignements oraux sur les pays inconnus ». « phi », page 80, renvoie au folio 12r intitulé « latin et basque 80 », « phi » faisant référence à philologie et correspondant donc à des considérations philologiques. Un même numéro de page peut figurer dans plusieurs entrées à la fois. C’est par exemple le cas de la page 86 (fol. 16r), qui figure à la fois à l’entrée « geo » pour géodésie et à l’entrée « jou » pour « journal ». Cette page s’intitule d’ailleurs « Dökhono 13 mars » (fol. 16v), sans davantage de précision, sans doute car le contenu de la page est partagé entre des mesures géodésiques et des notes issues de son journal. Ce système d’indexation comporte toutefois des manques : ainsi la page numéro 83 (fol. 13v) ne figure pas dans l’index. Il permet néanmoins à Antoine d’Abbadie de classer ses notes par entrées thématiques, facilitant la navigation dans les carnets. Ce système d’indexation révèle donc une manière particulière de concevoir et de penser le monde à travers différentes catégories.

Éthiopien d’Abbadie 265, contreplat supérieur : index du carnet

Index du carnet.

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f2.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/12984

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

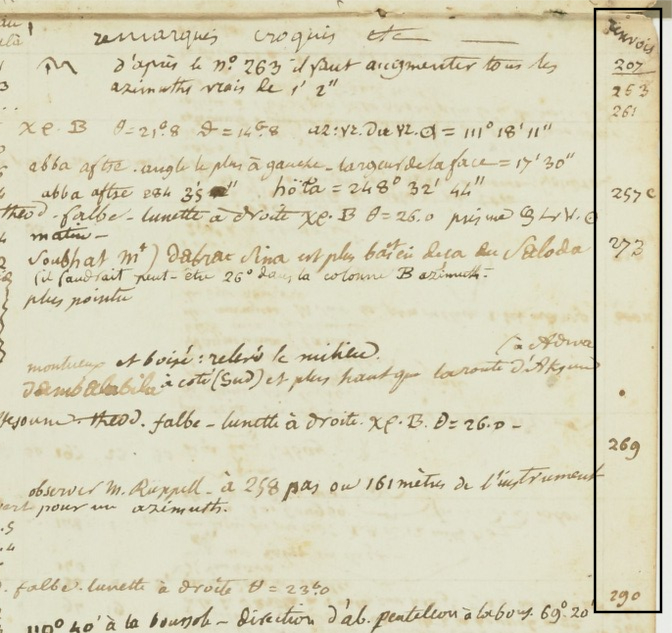

La pagination

La pagination, autre élément permettant d’ordonner les carnets, ne respecte pas toujours un ordre continu : seul le carnet 274 comporte une pagination régulière du début à la fin du carnet. D’autres sont partiellement paginés, comme le carnet 270, dont la numérotation s’arrête à la page 50. D’autres encore ne débutent pas à la page 1 et la pagination est irrégulière : c’est par exemple le cas du carnet 265, dans lequel toutes les pages ne sont pas numérotées. L’irrégularité de cette pagination questionne : s’agit-il encore de pagination ? Dans le carnet 265, il peut être difficile de s’y retrouver. Une page peut comporter, outre un numéro de page (souvent en haut, soit à droite soit à gauche, inscrit dans une taille plus grande), d’autres numéros. On peut toutefois déduire qu’il y a bien une pagination, puisque les numéros de page évoqués sont ceux qui figurent dans l’index. L’irrégularité de la pagination peut aussi s’expliquer par la façon dont Antoine d’Abbadie se sert de ses carnets : certaines pages sont arrachées (Éthiopien d’Abbadie 218, entre le fol. 9v et le fol. 10r), d’autres à moitié découpées (ibid., fol. 31bis).

Les renvois

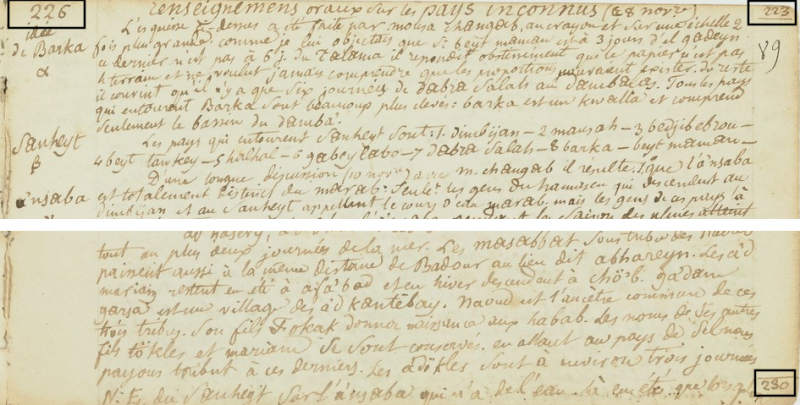

Enfin, Antoine d’Abbadie a mis au point un système de renvois d’une page à une autre, avec un titre similaire. Ces renvois se distinguent des numéros de page car ils sont rédigés d’une écriture plus petite, dans les coins de la page en haut ou en bas. Ainsi dans le carnet 265, la page 226 (fol. 89r) comporte deux autres numéros, un en haut à droite et un en bas à droite. Le premier, « 223 », renvoie à la page 223 (fol. 87v) intitulée « renseignemens (sic) oraux sur les pays inconnus » tandis que le second renvoie à la page 230 (fol. 91r), elle aussi intitulée « renseignemens (sic) oraux sur les pays inconnus. » Ce système de renvois indique donc la dernière page sur le même sujet et la prochaine page dans le carnet sur le même sujet, permettant de suivre un certain ordre malgré l’organisation irrégulière des pages. L’indexation par thèmes, les titres, la pagination et les renvois à d’autres pages ordonnent donc les carnets et la masse d’informations selon un système récurrent et logique qui facilite la navigation dans les carnets.

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 89r (détails)

Haut et bas de la page 226, fol. 89r (nous encadrons les différents numéros visibles).

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f179.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13161

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Cette méthode de prise de notes et de classement est reprise dans ses Instructions pour les voyages d’exploration. Antoine d’Abbadie écrit :

« Je me suis loué d’avoir suivi la méthode des négociants qui consacrent une page entière à un sujet et qui insèrent au bas le numéro de la page plus loin où ce même sujet est continué. Cette dernière page porte le titre identique et donne en tête le chiffre de la page qui l’a suggéré. On aura un registre spécial pour les observations astronomiques indépendantes et un autre consacré aux tours d’horizon et aux bases mesurées par le son » (d’Abbadie 1867, 22).

On retrouve bien ici les différentes spécificités de la façon d’ordonner les notes dans les trois carnets. Le voyageur explique avoir suivi « la méthode des négociants », d’où le carnet du savant puise effectivement son origine (Surun 2018, 245). Cette méthode n’est pas sans rappeler, en effet, les livres de comptes à double entrée des marchands de la Renaissance qui utilisent déjà les marges pour y inscrire des renvois (Scherman 2015, 443-465). Antoine d’Abbadie se plie aussi aux contraintes du voyage, notamment le manque de place, lequel influence son écriture – très petite et serrée – et le nombre de carnets qu’il emporte avec lui47. On sait par ailleurs qu’avant son départ il demande des conseils d’ordre général sur le voyage en Afrique à plusieurs explorateurs dont Rüppell, Caillaud, Washington et Mac Gregor Laird (d’Abbadie 1867, 4). Le savant voyageur s’inscrit donc dans les pratiques d’écriture en voyage de son époque, même s’il se distingue de nombre de voyageurs du xixe siècle par la rigueur dans l’organisation de ses notes48.

L’utilisation des marges dans les carnets d’Abbadie : les renvois marginaux et l’organisation des notes

Le classement des notes ne se limite pas à un index et à des renvois vers d’autres pages. Il apparaît que les marges font l’objet d’une utilisation spécifique, que l’on trouve systématiquement dans les carnets 265, 266 et 267, et de façon plus irrégulière dans les autres carnets.

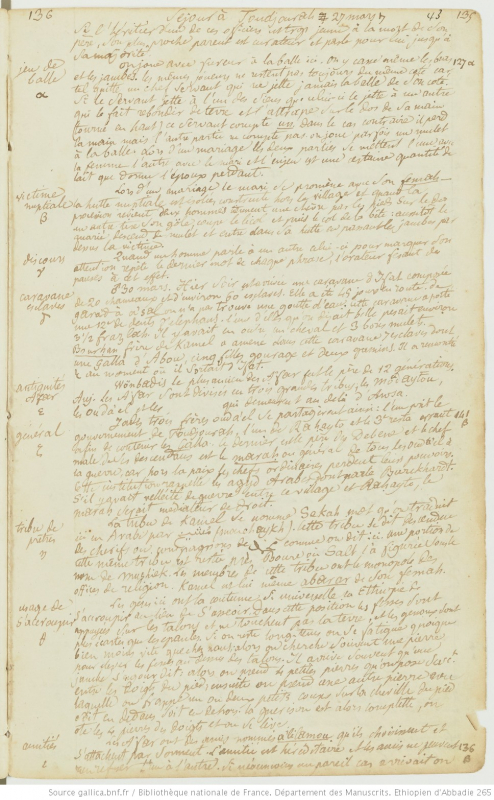

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 43r (page 136)

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f87.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13069

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

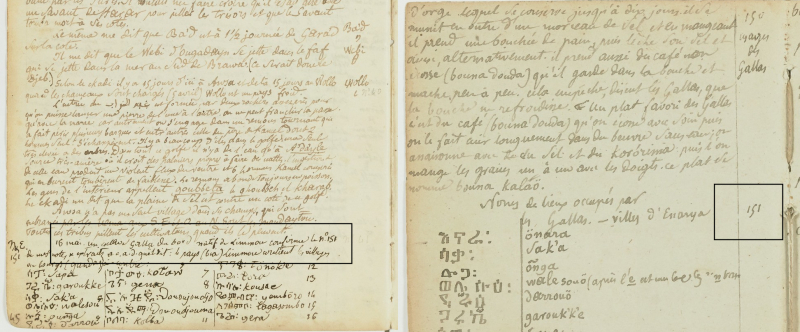

Éthiopien d’Abbadie 265, ibid. : détail des marges

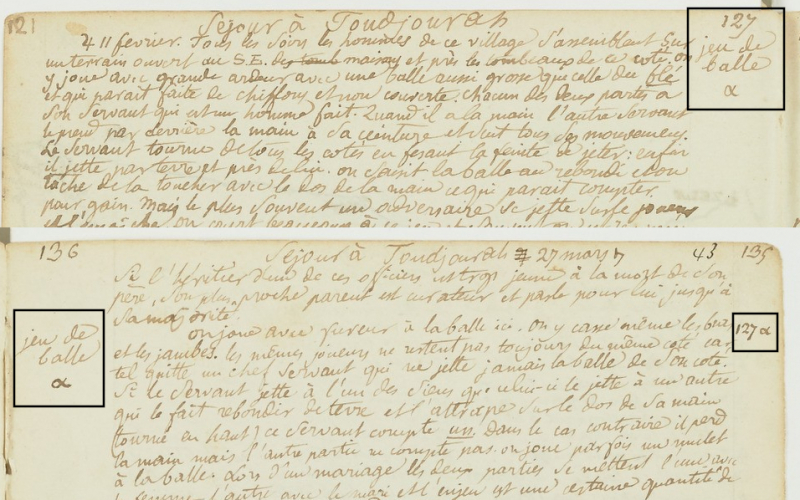

La plupart des pages comporte des marges. Celles-ci encadrent les notes rédigées en paragraphes. Une première marge est composée de mots-clés : dans l’exemple de la page 136 (fol. 43r), c’est celle de gauche, suivie d’une série de mots-clés ordonnés par des lettres de l’alphabet grec. Ce système se répète dans une grande partie du carnet. Il s’agit d’un classement des paragraphes de la page, du premier (« α ») au dernier, presque toujours accompagné d’un mot-clé thématique choisi par Antoine d’Abbadie. Ainsi, le premier paragraphe de la page 136 est répertorié de la façon suivante : « jeu de balle α ». On peut noter au passage que la fin du paragraphe débuté à la page précédente n’est pas considéré comme un paragraphe à part entière de cette nouvelle page, d’où l’absence de mot-clé et de lettre pour le référencer. Ce système ordonne les paragraphes de manière thématique et permet là encore de naviguer plus rapidement dans les carnets. On le retrouve dans le carnet 266 avec des lettres de l’alphabet latin et dans le 267 avec des lettres de l’alphabet hébreu. Cela permet à Antoine d’Abbadie d’éviter de confondre les références de ces trois carnets. Ce système de classement apparaît aussi dans le carnet 271, mais seulement pour les pages titrées « Précis de calculs astronomiques et géodésiques », lesquelles sont classées par mot-clé avec une lettre de l’alphabet amharique. Enfin, cette organisation est présente dans les carnets 268, 272 et 279, avec des numéros à la place des lettres de l’alphabet.

Si ce système d’organisation des paragraphes prévaut dans les carnets mentionnés, il n’est pas présent sur toutes les pages pour autant. Dans le carnet 265 par exemple, certaines pages dont une partie avec des tableaux et des mesures ne sont pas référencées de cette manière. Par ailleurs, si ce système est régulier et cohérent, il comporte toutefois quelques manques. Il n’est pas rare qu’Antoine d’Abbadie oublie une lettre et saute d’une lettre à une autre sans respecter l’ordre alphabétique. Une même page peut aussi comporter des paragraphes pour lesquels il y a un mot-clé et d’autres pas, une lettre et pas de mot-clé, etc.

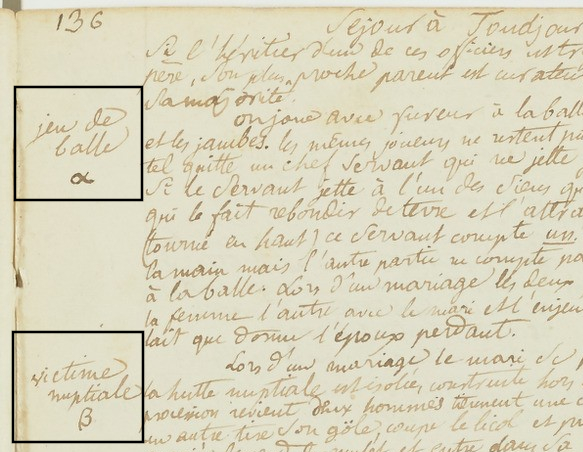

Le deuxième élément commun aux trois carnets 265, 266 et 267 (il est absent ou presque dans les autres carnets) est le recours à une deuxième marge contenant parfois des numéros suivis d’une lettre. Il s’agit en fait de renvois, tels que les nomme Antoine d’Abbadie lui-même (cf. Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 102r, voir image ci-dessous). Comme leur nom l’indique, ils renvoient à une autre page (le numéro) et à un autre paragraphe (la lettre) traitant du même sujet. Pour la page 136 par exemple (fol. 43r), il y a un premier renvoi en face du paragraphe « jeu de balle α », puisque Antoine d’Abbadie y a inscrit « 127 α ». Le numéro « 127 » correspond à la page numérotée 127, donc quelques pages en arrière (fol. 38v). Il y figure un paragraphe nommé « jeu de balle α » (voir image ci-dessous). Ainsi « 127 α » renvoie à un paragraphe qui traite du même sujet. Ce système se vérifie avec les autres renvois de la page 136. Le suivant, « 141 β », réfère au paragraphe « général β » de la page 141 (fol. 45v). Dans ce dernier folio, un renvoi dans la marge de gauche du paragraphe « général β » s’y rapporte aussi, puisque Antoine y a inscrit « 136 ζ », 136 correspondant au numéro de la page et la lettre ζ au paragraphe qui comporte la même lettre précédée du mot-clé « général ». Ce système de classement et de référencement croisé est un moyen efficace pour Antoine d’Abbadie de naviguer dans ses carnets, lui permettant d’accéder rapidement à toutes ses notes portant sur un sujet similaire. En effet, une page comporte des informations de nature parfois très variée, ce qui complique sensiblement la navigation au sein d’un carnet. Les renvois, tout comme les mots-clés auxquels ils sont liés, constituent donc un moyen de classer les notes. Par ailleurs, si la plupart des renvois mène à d’autres pages du carnet, il peut aussi y avoir des renvois au sein d’une même page. Dans ce cas précis, ne figure plus que la lettre qui renvoie à un autre paragraphe de la page sur le même sujet.

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 102r (page 252) (détail)

Indication des renvois en marge de droite (nous encadrons).

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f205.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13187

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Éthiopien d’Abbadie 265, page 127 (fol. 38v) et page 136 (fol. 43r) (détails)

Système de renvois au paragraphe « jeu de balle α »

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f78.item ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f87.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13060 ; https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13069

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Outre ce système de renvoi interne, existe aussi un système de renvois entre carnets, qui se repère grâce à la lettre de l’alphabet, puisque Antoine d’Abbadie utilise un alphabet différent pour chaque carnet, précisément pour cette raison. Ainsi, dans le carnet 265, certains renvois comportent un numéro et une lettre de l’alphabet latin : puisque le carnet 266 est classé et organisé par mots-clés et lettres de l’alphabet latin, ces renvois conduisent donc au carnet 266. C’est par exemple le cas du folio 96v du carnet 265, dans lequel le dernier paragraphe « vente d’immeubles λ » comporte dans la marge de gauche le renvoi « 43 a ». Il faut chercher dans le carnet 266 la page numérotée 43, qui correspond au folio 22r. Le premier paragraphe « preuves par écrit a » traite effectivement d’un thème similaire, à savoir la preuve par écrit. On peut d’ailleurs noter que les deux pages portent le même titre, « loix coutumières ». Sur la page du carnet 266, en face du premier paragraphe, l’inscription « 241 λ » renvoie exactement au paragraphe initial du carnet 265. Les exemples du même type peuvent être multipliés. Tout comme pour les renvois internes, les renvois entre carnets permettent à Antoine d’Abbadie de parcourir plus rapidement ses notes et, lorsqu’il travaille sur un thème précis (pour reprendre l’exemple ci-dessus, les lois coutumières), d’accéder à toutes les autres pages qui traitent de la même thématique.

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 96v et 266, fol. 22r (détails)

Renvois mutuels en marge des textes de deux carnets différents.

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f194.item ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100293333/f45.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13176 ; https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/13446/13491

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Ces renvois figurent aussi dans le corps du texte. Au folio 34r du carnet 265 par exemple, Antoine d’Abbadie écrit : « Du M.t Bizen je pris les angles suivans : (voir 111 β) ». Le renvoi correspond au tableau du folio 30v. Cela lui évite donc de réécrire les mesures qu’il a déjà insérées dans un tableau dans les pages qui précédent. Le renvoi peut aussi concerner une information déjà mentionnée à un autre endroit dans le carnet. Ainsi, à la page 130 du carnet 265 (fol. 40r), Antoine d’Abbadie écrit : « Selon 127 γ les Gallas viennent originairement du mt. Sejan au N.? de Rahaita et près la mer Rouge. » Là encore, le renvoi est utilisé directement dans le corps du texte et évite à l’explorateur des redondances dans ses notes. D’Abbadie renvoie aussi vers les numéros inscrits dans les marges du carnet 272 dans certains passages du carnet 265, en précisant bien qu’ils correspondent à ses « Notes et extraits » (Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 37v [Transcrire]).

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 34r et 40r (détails)

Renvois dans le corps du texte : « Du M.t Bizen je pris les angles suivans : (voir 111 β) » ; « Selon 127 γ les Gallas viennent originairement du mt. Sejan au N.? de Rahaita et près la mer Rouge. »

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f69.item ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f81.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13051 ; https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13063

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

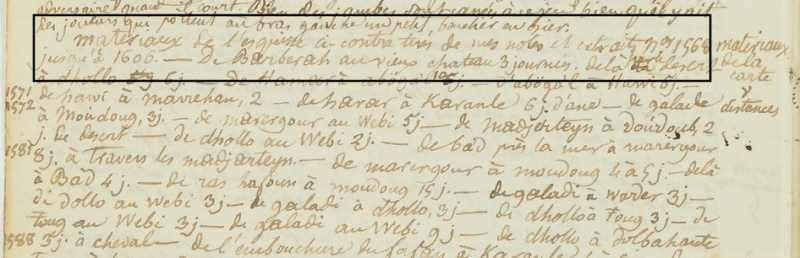

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 37v (détails)

« materiaux de l’esquisse ci-contre tirés de mes notes et extraits n°1568 jusqu’à 1606 »

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f76.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13058

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Enfin, les pratiques d’écriture d’Antoine d’Abbadie dans ses carnets sont à interroger dans un contexte plus large : sont-elles propres au voyageur ou s’inscrivent-elles dans son époque, celle du xixe siècle savant ?

L’étude d’autres carnets de voyageurs du xixe siècle montre que la méthode d’Abbadie est loin d’être utilisée par tous. Une comparaison de ses carnets avec ceux d’Henrich Barth49, du capitaine Binger50 ou encore de René Caillié51 souligne en effet les spécificités de la méthode de classement et d’organisation des notes manuscrites d’Antoine d’Abbadie52. Ces derniers ne semblent à première vue pas utiliser les marges, ni de système d’indexation semblable à celui d’Antoine d’Abbadie. Le soin apporté par d’Abbadie à l’organisation de ses notes semble peu correspondre avec la difficulté de l’exercice évoqué par exemple par Heinrich Barth, qui écrit à dos de chameau. On observe d’ailleurs chez ce dernier plusieurs strates de notes : une première en journée, prises à la volée ; ces notes sont reprises le soir au propre dans un « journal » qui est lui aussi repris au propre pour le transformer en texte cohérent (Spittler 2006, 65).

Cette méthode n’est justement pas sans rappeler celle qui est préconisée par Antoine d’Abbadie dans ses Instructions pour les voyages d’exploration. Lui aussi mentionne une première strate d’observations directement « sur le terrain » et en journée, qu’il distingue d’un deuxième stade, celui de la copie ou première mise au propre une fois installé dans un endroit mieux approprié à la prise de notes53. Il semble donc y avoir plusieurs strates de notes sur le terrain, une première en journée avec des notes prises sur le vif, une deuxième strate pour remettre au propre ces notes. En d’autres termes, on peut faire l’hypothèse que les carnets d’Antoine d’Abbadie ont été recopiés à partir d’un premier stade de notes de brouillon prises sur le vif, dans la journée, et qui n’ont pas été conservées. Dans le carnet 271, on trouve une mention au passage qui suggère un premier état de notes au brouillon : « Il m’est difficile de bien construire un angle avec mes méchans (sic) fragmens (sic) de papier et sans table » (Éthiopien d’Abbadie 271, fol. 112r [Transcrire]). On peut toutefois s’interroger sur cet état des notes : les carnets constituent-ils la seconde strate de notes, le « registre spécial » ? Les « observations » désignent-elles seulement les relevés géodésiques et astronomiques, ou aussi la météorologie, les peuples et le déroulé du voyage ? La transcription de l’intégralité des carnets de voyage d’Antoine d’Abbadie et une description minutieuse des différents fonds d’archives permettront peut-être d’apporter des éléments de réponse.

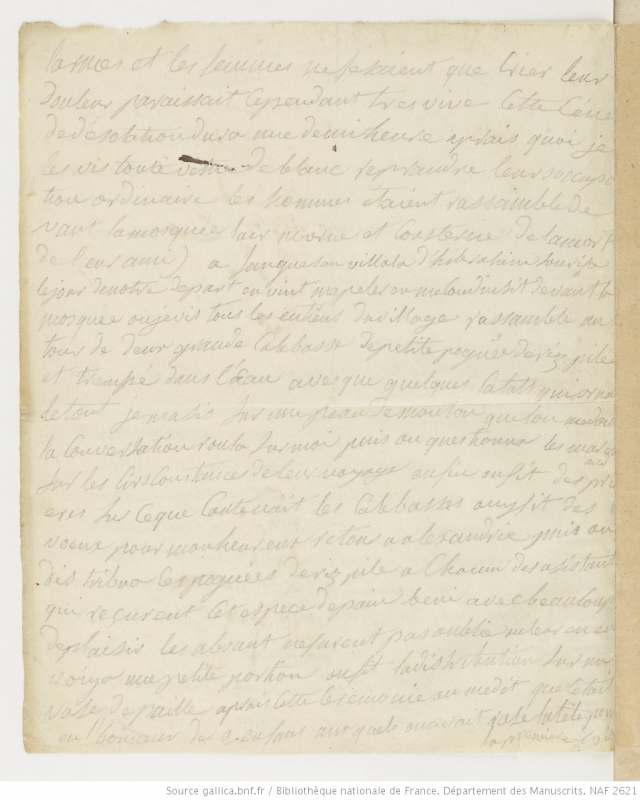

Notes du voyage de René Caillié à Tombouctou. (1827), fol. 15v

Disponible à la BnF (Cote : NAF 2621) et numérisé sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84540080/f35.item

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Carnet de Heinrich Barth, page 73

« Carnet contenant un vocabulaire et des phrases en tamacheq ainsi que des fragments du journal de route de Heinrich Barth entre le 18 novembre 1853 et le 31 juillet 1854 »

Disponible à la BNF (cote : SG COLIS 62 (4199)) et numérisé sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505252s/f73.item

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

Il faut en fait remonter un peu plus tôt pour trouver des similitudes dans la manière de prendre des notes en voyage entre Antoine d’Abbadie et Alexander von Humboldt, dans son carnet qui décrit un voyage en Italie effectué en 180554. Rappelons d’abord qu’Alexander von Humboldt est mentionné à plusieurs reprises dans les carnets d’Antoine d’Abbadie, et notamment dans le carnet 266 pour des questions relatives aux plantes et à l’agriculture (fol. 23r [Transcrire]). Antoine d’Abbadie a donc lu une partie des travaux de Humboldt.

L’étude détaillée du carnet du voyage en Italie de Humboldt montre un système d’organisation des notes complexe qui rappelle celui des carnets d’Antoine d’Abbadie55. Le contenu du carnet est révélateur d’une façon particulière de concevoir le monde et de l’enregistrer. Ainsi, dans le carnet d’Italie d’Alexander von Humboldt figurent de nombreuses notes portant sur des thèmes divers : observations relatives au voyage, à la géologie, extraits de lectures et de conversations, mesures barométriques et magnétiques, listes de noms, comptes des dépenses, etc. (Bourguet 2004, 15.) Les marges y occupent une place importante. Alexander von Humboldt les utilise pour y inscrire des commentaires, souvent ajoutés après coup (ibid.). Le carnet est aussi indexé au moyen de signes qui permettent de circuler d’un feuillet à un autre et de renvoyer à d’autres carnets (ibid., 17). De même que dans les carnets d’Antoine d’Abbadie, le carnet comporte des feuillets vierges en attente ; d’autres ont été arrachés ou découpés, ce qui explique certaines interruptions dans la pagination (ibid., 15). Les notes sont regroupées par intitulés dans une même rubrique, telle que « Geologie », « Mineralogie der Alten », etc. (Ibid., 16.) Alexander von Humboldt est revenu sur ce carnet tout au long de sa vie, corrigeant et ajoutant des informations (ibid., 17). Les pratiques d’écriture du géographe rappellent donc celles d’Antoine d’Abbadie. Comme Alexander von Humboldt, Antoine d’Abbadie s’applique à mettre en relation les unes avec les autres des informations de nature et de provenance variées afin d’obtenir un objet scientifique digne d’intérêt (ibid., 19). S’agit-il d’une façon de concevoir les carnets de terrain répandue à la fin du xviiie siècle et au xixe siècle ? Existait-il des normes dans les pratiques d’écriture de terrain que tout savant voyageur se devait de connaître ? Antoine d’Abbadie a-t-il été influencé par des carnets de scientifiques qu’il a pu consulter lors de ses études et avant son départ en Éthiopie ? La comparaison souligne en tout cas qu’Antoine d’Abbadie s’inscrit dans une conception du voyage scientifique héritée de son époque et des voyageurs qui l’ont précédé. Ses pratiques d’écriture dans les carnets renvoient par conséquent à un ensemble de techniques matérielles et intellectuelles (prise de notes, compilation, classement) communes aux savants et aux voyageurs européens du xixe siècle (ibid., 17).

Une utilisation ultérieure ?

Tous les renvois et les différents systèmes de classement et d’organisation des notes dans les carnets suggèrent une utilisation postérieure au voyage en Éthiopie. On peut en effet se demander quelle aurait été l’utilité d’élaborer un système de renvois complexe et d’indexer chaque page si ce n’était pour réutiliser ces notes dans le cadre de travaux sur l’Éthiopie lors du retour en France. Antoine d’Abbadie ne cesse d’ailleurs pas de s’intéresser à l’Éthiopie un fois rentré et y consacre plusieurs publications, conférences et articles.

D’autres indices vont dans ce sens. Dans certaines pages apparaissent en effet des notes au crayon à papier, souvent des numéros ou des croix, correspondant sans doute à des passages précis dont Antoine d’Abbadie s’est servi pour ses travaux postérieurs. Il paraît probable que les tableaux et mesures géodésiques aient été réutilisés pour la Géodésie d’Éthiopie ainsi qu’une partie des listes de vocabulaire dans son Dictionnaire de la langue amariñña. Les notes sur la géographie et les peuples figurent pour la majeure partie dans la Géographie de l’Éthiopie. Dans cet ouvrage, Antoine d’Abbadie organise en effet ses observations en les numérotant et en y ajoutant un titre, une organisation qui rappelle le classement des paragraphes au moyen des mots-clés.

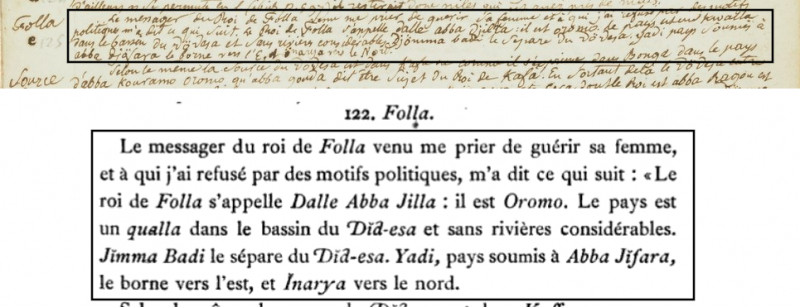

En prenant comme exemple les numéros au crayon à papier qui figurent sur le folio 14r du carnet 266, qui vont de 122 à 132, on observe qu’ils ne numérotent pas tous les paragraphes. S’agit-il de paragraphes spécifiques sur lesquels Antoine d’Abbadie compte travailler pour sa Géographie de l’Éthiopie ? Si l’on prend le numéro 122, qui correspond au paragraphe « pays djammo b » et que l’on cherche l’entrée 122 dans la Géographie de l’Éthiopie, on constate que celle-ci traite d’un sujet différent puisqu’elle est intitulée « Folla » (d’Abbadie 1890, 79). Toutefois, on observe qu’un paragraphe nommé « Folla e » et numéroté au crayon à papier « 125 » figure sur la même page du carnet. Or l’entrée « Folla » reprend quasiment mot pour mot les phrases du paragraphe « Folla e ».

Éthiopien d’Abbadie 266, fol. 14r, et Géographie de l’Éthiopie p. 79, entrée 122 (détail)

Textes similaires.

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100293333/f29.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/13446/13475

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

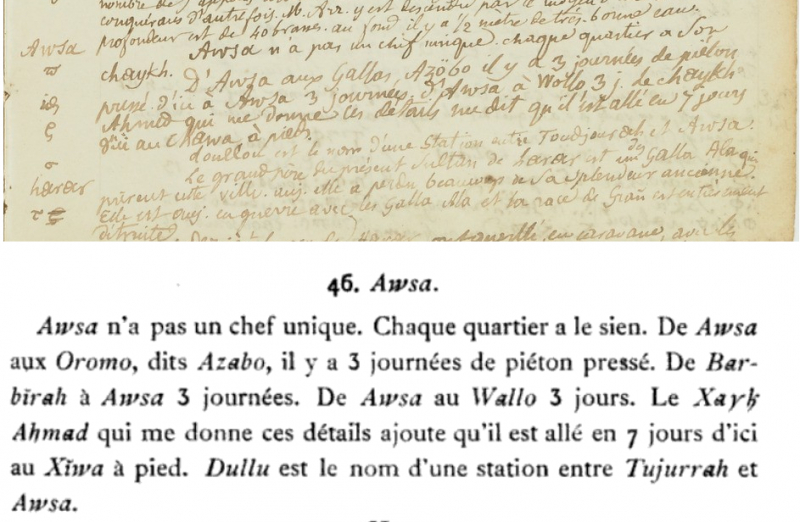

En répétant la comparaison avec le folio 20r du carnet 266 dans lequel figurent également des numéros au crayon à papier dans la marge, on constate là encore qu’il y a seulement quelques numéros de différence. Le paragraphe intitulé dans le carnet « fleuve blanc q », numéroté « 155 », correspond en réalité au numéro 148 de la Géographie de l’Éthiopie (d’Abbadie 1890, 91). Si l’on reprend l’ouvrage au début, il commence avec la mention d’une date, le 15 janvier 1840, puis poursuit par la description des Waratta (d’Abbadie 1890, 1). Cela correspond au folio 14r du carnet 265. Là encore, certaines phrases sont identiques, d’autres légèrement modifiées, améliorant l’orthographe, la grammaire ou supprimant certains détails. Citons encore la page 19 de la Géographie de l’Éthiopie, qui correspond presque mot pour mot à un passage du carnet 265 :

« 46. Awsa n’a pas un chef unique. Chaque quartier a le sien. De Awsa aux Oromo, dits Azabo, il y a 3 journées de piéton pressé. De Barbĭrah à Awsa 3 journées. De Awsa au Wallo 3 jours. [...] Dullu est le nom d’une station entre Tujurrah et Awsa. »

Dans le carnet, ce passage est rédigé de la manière suivante :

« Awsa π Awsa n’a pas un chef unique. chaque (sic) quartier a son chaykh [...] D’Awsa aux Gallas, Azöbo il y a 3 journées de piéton pressé. D’ici à Awsa 3 journées. D’Awsa à Wollo 3 j. [...] σ doullou est le nom d’une station entre Toudjourah et Awsa. » (Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 36r [Transcrire].)

Sur cette page du carnet figurent d’ailleurs des numéros au crayon à papier du 32 au 37, mais le paragraphe concernant Awsa n’est pas numéroté. On peut s’interroger sur le léger décalage entre ces numéros au crayon avec les numéros de la Géographie : existe-t-il bien un lien entre les deux ?

Éthiopien d’Abbadie 265, fol. 36r, et Géographie de l’Éthiopie p. 19, entrée 46 (détail)

Textes similaires.

Permalien Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f73.item

Transcrire : https://transcrire.huma-num.fr/scripto/13/144/13055

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits.

La consultation des manuscrits d’Antoine d’Abbadie dans les Nouvelles acquisitions françaises (NAF) 21302-21303-21304-2130556 apporte un élément de réponse. On y trouve plusieurs volumes qui témoignent d’un travail de préparation à la Géographie. Dans le volume 21302, Antoine d’Abbadie a fait recopier les pages intitulées « renseignements oraux sur les pays inconnus » qui commencent au début du carnet 265. On y trouve des corrections qui semblent être de la main de D’Abbadie (différente de celle du copiste). Cette première page correspond aussi au début de la Géographie, même s’il y a eu d’autres phases de réécriture. Un travail de comparaison systématique doit être mené. On trouve aussi des « renseignements oraux sur les pays inconnus » dans le volume NAF 21303, recopiés sur des feuilles volantes assemblées au dos d’anciens documents, certains datés de 1884, appartenant à Antoine d’Abbadie et utilisés comme brouillons. Des indications de mise en forme comme « une colonne » ou « mettez ces noms sur quatre colonnes » de la main d’Antoine d’Abbadie y figurent, suggérant là encore qu’il s’agit d’un travail préparatoire à la Géographie. Le premier paragraphe est par exemple décliné en cinq versions différentes, ce qui montre le processus du travail de réécriture. Le volume comporte aussi d’autres documents en lien avec le voyage en Éthiopie et qui ne semblent pas avoir de rapport direct avec la Géographie, dont un court récit abrégé du voyage. À la fin du volume figure un index papier de noms de A à D qui continue dans les volumes suivants (NAF 21304-21305) et qui correspond à celui qu’on retrouve dans la Géographie. Ce rapide tableau des différents états de la Géographie suggère que les numéros au crayon de papier correspondent à cet état intermédiaire de rédaction, montrant un aller/retour entre les carnets – la source initiale – et la copie en vue de la publication.

Pour chacun des exemples cités, il y a de nombreuses similitudes entre les notes des carnets et celles de la Géographie de l’Éthiopie. Antoine d’Abbadie retouche très peu ses phrases et reprend aussi des schémas tels quels57. Cette publication paraît donc être une réorganisation des observations sur les peuples et les lieux qui figurent dans les carnets de voyage. Les numéros ajoutés dans les marges au crayon à papier, mais aussi les diverses indications marginales sont vraisemblablement la trace d’un travail de préparation en vue de la publication et témoignent d’un retour sur les carnets (au-delà de la simple relecture et copie) des années après la fin du voyage.

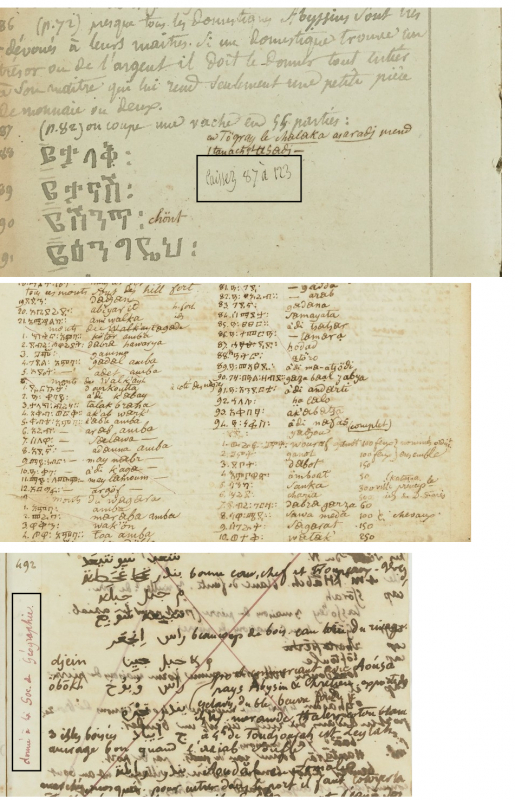

Outre la numérotation au crayon à papier dans certaines marges, d’autres indices témoignent d’un retour sur les carnets, peut-être dans le cadre de travaux préliminaires pour une publication ou pour la copie au propre. Ainsi, dans le carnet 272, au folio 4v, figure l’inscription « laissez 87 à 123 » dans une encre de couleur différente, en marge d’une liste de noms rédigés en fidel (l’alphasyllabaire éthiopien). De nombreuses pages sont aussi barrées, parfois en rouge, telle la liste de noms de lieux du folio 153r dans le carnet 265. Il s’agit sans doute d’un moyen mnémotechnique pour Antoine d’Abbadie pour se rappeler qu’il a fait copier ces passages. Les indications dans les marges ne laissent parfois pas de doutes sur la raison pour laquelle certains paragraphes ont été barrés en rouge. Dans le carnet 279 par exemple (fol. 62r), Antoine d’Abbadie a écrit en rouge dans la marge « donné à la Soc. de Géographie », en face d’un paragraphe avec des renseignements en arabe barré (en rouge aussi). Cet exemple précis montre que l’explorateur est revenu sur ses carnets pour copier et envoyer les passages utilisés à la Société de géographie. De fait, on sait qu’une partie des renseignements géographiques est communiquée par Antoine d’Abbadie à la Société de géographie par le biais de sa correspondance régulière avec plusieurs de ses membres et ce tout au long de son voyage58.

Éthiopien d’Abbadie 272, fol. 4v ; 265, fol. 153r ; 279, fol. 62r (détails)

Permaliens Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029329c/f10.item ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10029334j/f307.item ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100293227/f135.item